Сборники

|

Есенин Сергей Александрович →

Виктор Кузнецов Сергей Есенин. Казнь после убийства. Глава 4. Сексот ГПУ «с волчьей головой»

Наталия Соллогуб 13 августа 2012

|

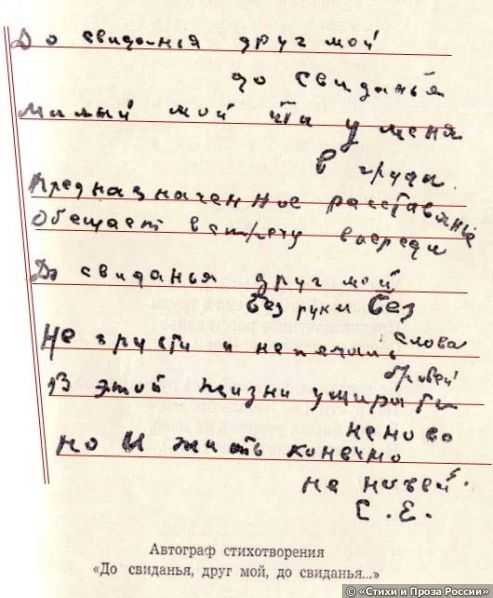

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)Глава 4. Сексот ГПУ «с волчьей головой»Информацию о «кожаных куртках» 20-х годов добывать очень сложно. Заглянуть бы в их досье, хранящееся в архиве ФСБ, но там, понятно, свои, жесткие порядки и рассчитывать на распахнутые двери не приходится. Поэтому сбор этих сведений идет медленно, окольными зигзагообразными дорожками. Именно таким образом удалось «расколоть» сексота ГПУ Вольфа Иосифовича Эрлиха (1902–1937). Нам в руки попало его студенческое «дело», из которого выяснилось следующее.7 июня 1902 года раввин Симбирска И. Гальперн записал: «…у провизора Иосифа Лазаревича Эрлих[а] от законной его жены, Анны Моисеевны, родился сын, которому по обряду Моисеева закона дано имя Вольф» (Волк). Через 28 лет он пропоет свою «Волчью песнь»: Я ли это — С волей на причале, С песьим сердцем, С волчьей головой? Пой же трубы гнева и печали! Вейся, клекот лиры боевой! И далее: Но когда заря Зарю подымет В утренней Розовоокой мгле, Вспомню я простое волчье имя, Что мне дали на моей земле. И,храпя И воя без умолку, Кровь свою роняя на бегу, Серебристым Длинномордым волком К вражьему престолу пробегу. В этом «романтическом» стишке речь, конечно, идет о коммунистической заре и ненавистном царском престоле. Метафора «с песьим сердцем» отражает внутреннюю сущность Эрлиха, внешне добродушного, приветливого, открытого, на самом же деле — злобного, скрытного, холодно-циничного. После окончания 2-й симбирской советской школы 2-й степени имени В. И. Ленина он в 1919 году поступил на историко-филологической факультет Казанского университета, где числился до июня 1921 года. Именно числился, потому что сам в одной из анкет указал: «…добровольно служил в 1920–1921 в санчасти Приволжского военного округа». Врет, так как в другой анкете приблизился к правде: «Служба в Красной Армии: работал в качестве секретаря педагогической лаборатории Главн[ого] политического] Управления Просвещения] Комитета Татарской]республики» (официальное название требует уточнения). И еще дал справку: в 1920 году проходил курс всеобуча в 9-м взводе 1-й роты 1-го пехотного Казанского территориального полка. Как видим, «волк» вилял овечьим хвостом. Если в архиве Управления ФСБ Казани документы Эр-4 лиха сохранились, они дадут о «педагоге» и «санитаре» подлинное представление, мы же не сомневаемся: свою чекистскую службу он начал с первого университетского курса. Фанатик мировой революции, он в 1921 году на вопрос анкеты (пункт 29-й): «Какой партии сочувствуете и почему?» — ответил: «РКП. Хотя бы потому, что все попытки переворота (независимо от намерений кого бы то ни было) по неизбежным результатам считаю контрреволюционными». «Личное дело» (сексотское досье) Эрлиха до наших дней, разумеется, прячется (государственная тайна), но часто детали его темной биографии проясняются им самим в стихотворных опусах. Процитируем отрывок еще из одного стишка (поэзии в нем ни на грош, но фактура любопытна): Много слов боевых живет в стране, Не зная, кто их сложил, Громче и лучше на свете нет Песни большевика. И этой песне меня научил Мой первый товарищ Выборное Михаил, Председатель Рузаевской ЧК. Даже адрес чекиста указан: Симбирск, Смоленская улица, 3 (местным краеведам рекомендуем поинтересоваться). Человек с такой фамилией (имя другое) известен Ленинграду начала 20-х годов (в его служебном формуляре немало темных строк): осенью 1925 года он исполнял обязанности ответственного дежурного 1-го Дома Советов («Астории»), а должность эта — чекистская, ее до него занимал В. М. Назаров, перебравшись в северную столицу, Выборное в июле 1921 года перетащил за собой и своего подопечного. Поначалу в Ленинграде дела Эрлиха складывались не лучшим образом. Здешнее ГПУ приютило его в комнатке (№ 1) ведомственного дома № 12, по Вознесенскому проспекту (это буквально рядом с «Англетером», позже имевшим адрес: проспект Майорова, 10); можно думать, он туда частенько захаживал по чекистской надобности. Промышляя секретами, забросил учебу на литературно-художественном отделении факультета общественных наук Петроградского университета (в 1923 году его отсюда выгнали за неуспеваемость и участие в сионистских сборищах), предпочитая компанию приятелей (студент-медик Рязанский (псевдоним?), начинающий математик Шостак и др.) и сочинительство «революционных» опусов. Пытался писать стишки для детей («Жил на свете Ванек… Пальцем двинуть не мог» и т. п.), но скоро забросил «педагогическое» рифмотворчество, отдавшись всецело сексотству и «социальной» поэзии, позже выраженной одной строкой в любимом им идеале: «Мой дом — весь мир, отец мой — Ленин…» (от серьезного анализа стихослагательства Эрлиха мы отказываемся, отметив подражание Владимиру Маяковскому и Анатолию Мариенгофу, с потугами на «имажинизм»). Наиболее заметная литературная работа Эрлиха (1936) — сценарий (совместно с Н. Я. Берсеневым) известного фильма «Волочаевские дни» (режиссеры-постановщики — братья Васильевы). Литератор-воспоминатель Матвей Ройзман писал о нашем «герое»: «Вольф Эрлих был честнейшим, правдивым, скромным юношей. Он романтически влюбился в поэзию Сергея Есенина и обожал его самого. Одна беда — в практической жизни он мало что понимал». Здесь нет ни слова правды, но именно в таком ореоле воспринимали его современники: тихонький, вежливенький, мягонький — из него бы получился неплохой провинциальный артист. Даже в наши недавние дни у «волка» сохранялся овечий «имидж»: на его родине, в Ульяновске, открыли музей его имени (позже тихо прикрыли). В практической жизни Эрлих разбирался великолепно. В 1925 году поднаторевший сексот ПТУ, очевидно, «за особые заслуги» получил квартиру в доме № 29/33 по улице Некрасова (Бассейной). В 1930 году сообщал матери: «Сам я живу замечательно. Две комнаты с передней, а я один. Сам к себе в гости хожу. Шик!» (Адрес этого «шика»: ул. Литераторов, 19, кв. 13). Что ни говори — Ценный кадр ЧК — ГПУ-НКВД. Есенину советская власть не захотела плохонького угла дать, а к таким, как «Вова-Вольф», радела классовой лаской. Пройдя в 1922 году подготовку в радиотелеграфном дивизионе Петроградского военного округа (у него был явно шахматно-математический склад ума), Эрлих время от времени совершал по заданию ГПУ— НКВД путешествия в южные республики СССР, совмещая отдых с обязанностями сексота и «пограничника» (вот еще одна странность его биографии: в 1924 году он был признан негодным к воинской службе пост. 125; личная карточка № 166 от 14 мая 1924 года). Споры о том, сфотографирован он однажды в форме пограничника или гэпэушника, — пустые, одно не мешало другому. Но пора вернуться в «Англетер». Кажется, никто не обратил внимания, что Вольф Иосифович Эрлих после смерти Есенина не промолвил на эту тему ни словечка в газетах (сказывалась, видимо, психологическая напряженность) и лишь в 1926 году поместил в сборнике воспоминаний о поэте письмо-статейку «Четыре дня», насквозь лживую, написанную, конечно же, по приказу. Сначала же Эрлиху было не до этой писанины. Он заметал следы, как нам думается, совершенного преступления, курсируя между Ленинградом и Москвой. 16 января 1926 года он сообщил матери:«.. живу в Москве с тех пор, как привез сюда Сергея. Нет! На два дня выезжал в Питер». В другом письме (не датировано) припоминал: «Зимой я был несколько раз в Москве, а после смерти Есенина прожил там без малого 2 мес [яца]». Домовая книга точно зафиксировала: вернулся он в Ленинград 19 февраля 1926 года. Управляющий домом № 29/33 по улице Некрасова был аккуратным, исполнительным служакой. По его записям мы узнаем, когда Эрлих впервые приехал в Петроград, каков номер его трудовой книжки, по какой статье он освобождался от воинской повинности, куда выезжал в 1925–1926 годах — вплоть до прибытия к нему в гости в июне 1926 года матери, Анны Моисеевны, и сестры Мирры (р. 1906), учащейся Екатеринославского музыкального техникума. Интересны для нас в записи управдома и соседи Эрлиха по его квартире (№ 8) и дому. Например, в 3-й квартире проживал Л. Я. Голубчик (р. 1903), уроженец Минской губернии, студент факультета общественных наук ЛГУ (не бывший ли однокашник Эрлиха?), арестованный ГПУ в июне 1924 года за нелегальную сионистскую деятельность (согласно справке архива ФСБ, освобожден в августе 1925-го). В 29-й квартире обитал еще один «голубчик» — П. Н. Голубь (р. 1896), военный журналист-политуправленец, сотрудничавший в местной «Красной газете»; в 31-й жил 3. И. Шапиро (р. 1893) — известная «чекистская» фамилия (требуются уточнения). На Эрлихе во многом замыкалась скованная вокруг покойного поэта гэпэушная цепь. Ему-де посвящена элегия «До свиданья, друг мой, до свиданья…», к нему вились нити последних печальных церемоний. Одну из таких ниточек в клубке лжи и лицемерия удалось распутать. Эрлих оформлял «Свидетельство о смерти» Есенина в ЗАГСе Московско-Нарвского района. Оно теперь известно. Документ подписала заведующая столом учета Клавдия Николаевна Трифонова, хотя не имела права этого делать, так как «Англетер» территориально примыкал не к Московско-Нарвскому, а к Центральному району (соответствующие списки 184 проспектов, улиц, переулков нам известны). Найдены и другие доказательства подтасовки «Свидетельства о смерти» Есенина. 28 декабря 1925 года дежурный по Ленинградской губернской милиции (ЛГМ) Петр Викентьевич Купец (р. 1890) записал в «Сводке о происшествиях…»: «На территории 2-го отделения милиции (курсив мой, это отделение относилось к Центральному району. — В. А.), в гостинице "Интернационал", покончил жизнь самоубийством, через повешение, гражданин Десенин Сергей, 30 лет. Труп направлен в больницу им. Профессора Нечаева». Литовец Купец, бывший чертежник и член Чебоксарского уездного исполкома, вряд ли когда слышал о замечательном русском поэте и, конечно же, исказил его фамилию. Ему, два года назад прибывшему в Петроград, была глубокого безразлична трагедия русской культуры. На том же пожелтевшем листке в углу размашистая резолюция какого-то начальника: «К делу. 31.12.25» — и его форсистая закорючка. Бывший в тот день ответственным дежурным заведующий общей канцелярией административного отдела Лен — губисполкома (АОЛГИ) Алексеев даже подписи своей не оставил, очевидно посчитав случившееся рядовым скучным эпизодом. Так в историю были вписаны первые официальные лживые строки о гибели Есенина. Попутно еще один аргумент, что Эрлих, оформляя «Свидетельство о смерти» поэта, действовал незаконно: контрольно-финансовую ревизию «Англетера» обычно проводил инспектор 24-го участка Центрального, но никак не Московско-Нарвского района. Так что заведующая столом ЗАГСа К. Н. Трифонова совершила несомненный подлог, и к ее личности будет нелишне приглядеться. В Московско-Нарвском районе тон задавали сторонники Г. Е. Зиновьева; в райкоме партии, во многих учреждениях сидели его клевреты. В период политической драки сталинистов и зиновьевцев на XIV съезде РКП(б) наиболее серьезные стычки между их последователями происходили именно в Московско-Нарвском районе Ленинграда. Причем дискуссия в прямом смысле доходила до рукопашной, даже с применением оружия. Московско-Нарвским райкомом партии руководил воинствующий троцкист Д. А. Саркис. Он организовывал конспиративные «вечера спайки» своих сторонников, полулегальные кружки, куда «чужаки» не допускались. Один показательный пример: в конце декабря 1925 года на 3-й ленинградской табачной фабрике состоялось собрание представителей рабочей районной инициативной группы последователей линии Сталина на XIV съезде РКП(б). Антизиновьевское собрание возглавлял С. А. Туровский. Ворвавшиеся в помещение «оппозиционеры» под предводительством бывшего эсера Баранова разогнали митинговавших товарищей, а Туровского «избили рукояткой револьвера». 5 января 1926 года бюро Московско-Нарвского райкома партии обсудило инцидент и осудило… Туровского. Противники зиновьевцев-экстремистов даже требовали выдачи оружия — такая острая схватка происходила, к примеру, на заводе «Красный путиловец» (факты из книги В. М. Иванова «Из истории борьбы партии против «левой» оппозиции…»). Теперь понятно, почему Эрлих, обожавший Троцкого и Зоновьева и полностью разделявший их взгляды, получил «Свидетельство о смерти» Есенина в загсе не Центрального района, а Московско-Нарвского. Тут были «свои». Недавно прояснилась причина спешки Эрлиха с получением «Свидетельства…». Это, оказывается, не случайно произошло в субботу, 16 января 1926 года. Возглавлявший партийную организацию Московско-Нарвского района Даниилян Арутюнович Саркис (1898–1938?), ярый сторонник Троцкого (активно защищал его в своей речи на XIV съезде РКП(б), в годы гражданской войны курсировал в знаменитом «Поезде наркомвоена»), был уволен со своего поста 18 января 1926 года. Очевидно, что перед увольнением он срочно санкционировал субботнюю фальсификацию со справкой о смерти поэта, поручив это грязное дело чекистской сошке Эрлиху. Вскоре после этого Саркиса выслали из Ленинграда. Прослежены тесные контакты сексота Эрлиха с лжепонятыми при подписании милицейского протокола, с «назначенными» им есенинскими «гостями» 5-го номера «Англетера», с журналистами, сочинявшими мифы о самоубийстве поэта, — везде он вкрадчивый, осторожный, а на поверку — лживый, мстительный. Недавно обнаружилась еще одна его косвенная, но крайне важная связь. Помните Ивана Леонтьевича Леонова, начальника Секретно-оперативной части (СОЧ) Ленинградского ГПУ, заместителя Мессинга, главы тайного ведомства? Именно к Леонову привел эрлиховский сек-сотский след. Правда, зацепка не прямая и не слишком эффектная, но для дальнейших поисков перспективная. Дело в следующем. В архивных бумагах ленинградской цензуры сохранился следующий документ: «Секретно 6 апреля 1923 г. № 2422/СОЧ-8816-С В цензуру Главлита. Петр[оградское] окр[ужное] отделение]. Набережная реки Фонтанки Щолномочное] Представительство] ОГПУ просит срочно сообщить, — выдавалось ли разрешение 23 июля 1922 г. за № 2290 на издание воззвания " Голос с Востока"; если "да", то кем и кому. За нач[альника] Петро[градского] Государственного] политического] отделения] (Подпись). Секретарь С[екретно]-0[перативной] Ч[асти] (Никольский) (Подпись)». Не будем вдаваться в содержание документа, обратим внимание на секретаря СОЧ Никольского. Он служил непосредственным рабочим помощником И. Л. Леонова. Теперь процитируем другой документ. «РЕКОМЕНДАЦИЯ Для вступления в ряды ВКП(б). Знаю В. И. Эрлих[а] с [19]20 года и рекомендую его в качестве члена ВКП(б), неся полную ответственность за его деятельность. Чл[ен]ВКП(б)с[19]20 г. М.Никольский 20. IХ. 1932 п/б № 1062978 (Подпись)». Не нужно быть специалистом-графологом, чтобы увидеть совершенно одинаковые подписи-автографы на двух документах, между которыми пролегло почти десять лет. М. Никольский к тому времени уже снял кожаную куртку и щеголял в обычном штатском платье (работал в Василеостровском отделении Госбанка), но, видно, свое чекистское казанское прошлое и своего подопечного Эрлиха не забыл, свидетельствуя о его давней большевистской закалке. В настоящее время отпали все сомнения относительно тайного промысла Эрлиха (полагаем, пора обнародовать его чекистское досье). Он и сам не раз прозрачно намекал на собственные конспиративные занятия в своих нередко автобиографических стихах: его «лирический герой» находит вдохновение «.. в шапках ГПУ», любуется спецуниформой: «Мы наглухо кожанки застегнем», славит «ремесло шпиона» и т. п. В его сочинениях предстает зоологический ненавистник старой России, ее культуры. «Плешивый поэт и плешивая муза», — говорит он о Некрасове, ерничает над Фетом: «…Боже! Счастливец! Он может писать…», издевается над чувством родины:«.. даже полевая мышь в азарте Патриотическом сменила имя». Его излюбленные темы: мировая революция, расстрелы, кровь… В некоторых рифмованных опусах Эрлиха, на наш взгляд, просматривается контур образа Есенина, как правило, лишенный авторской симпатии. В стихотворении «Между прочим» (1931), где рисуется кабак и обязательный «сморщенный на хлебе огурец», привлекают настораживающие многозначительные строки (мы их выделим): Где пьют актеры — внешность побогаче: Ну, джемпер там, очки, чулки, коньяк. Европой бредит, всеми швами плачет Не добежавший до крестца пиджак. И бродит запах — потный, скользкий, теплый. Здесь истеричка жмется к подлецу. Там пьет поэт, размазывая сопли По глупому прекрасному лицу. Но входит день. Он прост, как теорема, Живой, как кровь, и точный, как затвор. Я пил твое вино, я ел твой хлеб, богема, Осиновым колом плачу тебе за то. Если помнить, что в 5-м номере «Англетера» не был обнаружен привезенный Есениным из-за границы пиджак (очевидно, окровавленный, он остался в пыточной, где истязали поэта), если читать процитированные строфы как полемику с «Москвой кабацкой», боль и тревогу которой Эрлих совсем не принял и не почувствовал, его «осиновый кол» выглядит не таким уж метафорическим.

0

Нет комментариев

|

|

Наталия Соллогуб 13 августа 2012

|

ПродолжениеГлава 3. Вторая «кожаная куртка» ЛенинградаМилиционер Горбов, выйдя в 1930 году из тюрьмы, объяснил свое заключение критикой «некрасивых поступков» начальника губернской милиции Егорова и секретаря Ленсовета Леонова. Мало ли что, подумалось: ленсоветская работа многообразная, видимо, Леонов был связан по должности и с милицией, — может быть, дал в свое время нагоняй Горбову — вот тот и мстит.После долгих поисков у нас в руках оказался «Трудовой список» Ивана Леонтьевича Леонова[15]. Читаем: родился в 1888 году в Новгородской губернии, русский (в одном из документов написано — по недоразумению? — «латыш»). Работал строителем, телеграфистом, садоводом (последнее — сомнительно, скорей всего — конспирировался), строгальщиком по металлу на Балтийском заводе, перед революцией не раз арестовывался, находился на нелегальном положении. В 1917–1918 годах — заместитель председателя Василеостровского Совета. Далее: «Октябрь 1918— 1 октября 1919. Петроград. ЧК — член коллегии. 1 октября 1919 — декабрь 1920. — Председатель Иваново-Вознесенской ЧК. Декабрь 1920—декабрь 1921. — Начальник Особого отдела и зам. Председателя Московской ЧеКа. Декабрь 1921 — март 1927. — Ленинградское ГПУ. Зам. начальника (курсив мой. — В. К.). 16 марта 1927 — секретарь Ленинградского Совета. 2 октября 1929. — Уволен». Так вот, оказывается, на какую важную чекистскую птицу указал Горбов! Леонов, конечно же, по службе знал уже знакомых нам Егорова и Петржака. В Москве он, разумеется, встречался с Троцким и Дзержинским, ходил в заместителях у Станислава Мессинга, в интересующее нас время первой «кожаной куртки» Ленинграда. Леонов мог знать Есенина по его приводам на Лубянку («Дело о "Зойкиной квартире"», август (?) 1921 года, и др.). Так одна лишь фраза в заявлении участкового надзирателя Горбова привела в ленинградский чекистский штаб, располагавшийся в 1925 году на улице Комиссаровской (бывшей Гороховой) в доме № 4. Довольно неожиданный поворот сюжета. Понадобилось познакомиться с Леоновым поближе — таким образом проясняются его служебные и другие связи. С трудом продираемся через старые бумажные залежи — уж очень засекречен и доныне таинственный фигурант. Но мир не без добрых людей. Мало-помалу потайной ларчик открывается. Различные источники помогли дополнить биографию заместителя начальника Ленинградского ГПУ. В партию он вступил в 1914 году. (Почему-то освобожден от участия в войне.) Служил по классовой совести, награжден именными золотыми часами и почетным чекистским знаком. В начале 20-х годов водил дружбу с Г. Ватнер и другими политиканами, увивавшимися вокруг Троцкого. Когда последнего исключили в 1927 году из ВКП(б), стала закатываться и звезда Леонова. Его тогда пригрел бывший вожак (1919 год) петроградских чекистов Николай Павлович Комаров, ставший к тому времени секретарем Ленгубисполкома, а с марта 1926 года — его председателем, одновременно являясь главой Ленсовета. Леонов известен в Петрограде как жестокий каратель. За превышение власти ему однажды даже объявили выговор. В 1929 году, когда его единоверцев и приятелей по разбойным делам сажали пачками в тюрьмы, он выжил, перейдя на хозяйственную работу, и даже попробовал выкарабкаться вновь на службу в тайное ведомство (в 1931–1932 годах в Иркутске), но не удержался. Вероятно, в 1932-м или несколькими годами позже его «пригласили на казнь». На наш взгляд, справедливо. Сохранились секретные когда-то записки Леонова (1925 год) в профсоюз работников искусств (РАБИС), в Севзапкино 1925 г.[16] и в другие организации с «просьбами» выслать в СОЧ (Секретная оперативная часть) ГПУ, которой он командовал, бланки удостоверений и т. п. «с оперативными целями». Ведомство Леонова присматривало за «Англетером», что подтверждается, к примеру, недавно рассекреченной следующей служебной запиской от 6 октября 1925 года: «Тов. Гальперштейну. Прошу Вашего распоряжения о предоставлении одной комнаты на льготных условиях в гостинице "Англетер" подателю сей записки. [Подпись неразборчива]».[17] «Просьба» адресована Борису Марковичу Гальперштейну, заместителю заведующего губернским отделом коммунального хозяйства (губоткомхоза). Публикуемый документ подтверждает ту мысль, что Есенина не могли поселить в гостинице «по блату». Уж если всемогущее ГПУ считает необходимым выполнять формальные требования, то никакие знакомцы поэта не могли обойти строгие бюрократические рогатки! О многом мы уже не узнаем никогда, потому что наиболее секретные бумаги сопровождались фельдъегерями ГПУ, знакомившими «своих людей» с соответствующей информацией. Для непосвященных приведем образец «расписки» по каналу фельдъегерской чекистской связи. «Форма № II К пакету № РАСПИСКА Пакет, адресованный на тов. за № от (учреждения) под сер. "К" для вручения в собственные руки адресата без права передачи и вскрытия другими лицами, доставленный фельдсвязью ОГПУ Принял Должность Доверенность за № от числа «» 192 г. подпись разборчива Примечание: Расписка вручается лицу, дающему пакет, немедленно». Вернемся к Леонову — ключевой, на наш взгляд, фигуре в «англетеровской» истории. У нас есть возможность «побывать» у него дома с помощью обнаруженной нами домовой книги (1929 г.). В огромном здании по улице Красных зорь (затем Кировский проспект, ныне — Каменноостровский), 26/28, проживала ленинградская советско-партийная номенклатура. В 20-й квартире (четыре комнаты, 175 кв. м) располагался Сергей Миронович Киров с женой Марией Львовной Маркус и домработницей Евдокией Ильиничной Агаповой. В 47-й обитал председатель Ленсовета, упомянутый выше Н. П. Комаров. Рядышком, в 45-й, жил травивший Есенина в газетах профессор литературы Л. Р. Коган. С именем поэта связано еще несколько проживавших в доме лиц (подробнее о них мы еще поговорим). Среди прочих — И. А. Мессель, брат главного врача «Скорой помощи», Н. В. Балдин, врач той же службы, журналисты Н. И. Шавлюга-Кантор, Татьяна и Клара Елькович (об их брате, главном редакторе вечерней «Красной газеты», будет речь особая). Дом напичкан чекистами, партработниками высокого ранга, чьи фамилии не пустой звук в советской истории Ленинграда. Любопытная деталь: в квартире № 151 поселились однофамильцы поэта — Есенины: студент политехникума Федор Степанович и шофер Стефан Михайлович. А вот и «наш» И. Л. Леонов! Квартира № 2 (четыре комнаты, 113 кв. м) несколько меньше, чем у Кирова, но тоже солидная. Сердечный покой Ивана Леонтьевича оберегала Геся Соломоновна Самоварова, шифровальщица ГПУ (ох уж эти конспираторы!), пристроившая у себя под боком сестричку, студентку мединститута. Как и положено большому начальнику, Леонов имел прислугу, жившую здесь же Елизавету Осиповну Иванову.[18] Наше «посещение» дома на улице Красных зорь не привело к открытиям, однако, согласитесь, кое-что прояснило и — главное — обозначило новые тропинки исследований. |

|

Наталья Артемова 12 августа 2012

|

|

http://russianpoetry.ru/go/url=http://russianpoetry.ru/stihi/ryzhaja-devchoka-pesnja-na-stihi-natalja-artemova.html

|

|

Есенин Сергей Александрович →

Виктор Кузнецов Сергей Есенин. Казнь после убийства Глава 2. Комендант «Англетера» Назаров и милиционер Горбов.[

Наталия Соллогуб 12 августа 2012

|

|

.

Глава 2. Комендант «Англетера» Назаров и милиционер Горбов.(Продолжение).А теперь представим читателям хозяина, снискавшего дурную известность дома (с большим трудом нам удалось разыскать его «личное дело»). Василий Михайлович Назаров (1896–1942) родился в Тульской губернии в бедной крестьянской семье. С трудом одолев три класса училища, пошел на завод слесарем. В первую мировую войну — младший унтер-офицер. Вихрь революции и железное пролетарское принуждение затянули его в ГПУ, где он занимался охраной вокзалов, складов, портов и карательными операциями в качестве командира взвода ленинградского 18-го полка войск ГПУ; 14 марта 1925 года он получил мандат чекистского «ока» в «Англетере» («15-е хозяйство»[3]). О том, насколько это «око» было безграмотным, дают представление его сохранившиеся рапорта и докладные записки. Приведем один из его автографов (орфографию и пунктуацию В. М. Назарова сохраняем): «Зав. Управлением] коммунальными] домами. РАПАРТ Ввиду того что с переходом общежития интернационал на гостиницу Англетер и по прописке а также отметке прибывающих и убывающих а также и подача других сведений, необходима увеличить штат гостиница на 1 — го поспартиста о чем и прошу Вашего ходатайства так как не имея поспартиста могут быть так же и масса неприятностей с губ. Милицией и другими органами. 19. Х. 1925 Зав. Гостин[ицей] Англетер В. Назаров». «Тайна Есенина» была доверена люмпен-пролетарию, не только никогда не слышавшему о поэте, но вряд ли когда открывавшему какой-нибудь стихотворный сборничек. Не надо даже предполагать, что расчет лиц, причастных к смерти С. Есенина, оправдался: Назаров так и не осознал, какую грязную тайну он покрывал. Справедливости ради скажем: служил он большевистской власти не за страх, а за совесть (как он понимал эту «классовую категорию»), служил ревностно, по-своему честно: спасал по поручению ГПУ разрушенные революцией дворцы в Ленинграде, не брал чужой копейки (впервые сменил гимнастерку на костюм лишь с переходом на службу в «Англетер», но «гаврилку» (так он называл галстук) носить не научился), преследовал в гостинице разврат («мед пчел трудовых»), бесхозяйственность и прочую вольницу. Заглядываем в архивные документы. Красноречивая деталь: 1 января 1926 года, спустя четыре дня после гибели Есенина, Назарову дали высокий — 13-й — тарифный разряд (40 процентов надбавки к зарплате), 15 января отправили в отпуск (заслужил), а через три месяца… вышвырнули из «Англетера», как гласит приказ, «заштатным управляющим при складе треста коммунальных домов по учету материалов». Антонина Львовна вспоминает, как он в те дни страшно кричал по ночам, как хватался за наган под подушкой, добавим — как пил горькую… В 1929 году, после ловко подстроенной кем-то финансовой недостачи, Назаров попал под суд, сидел в «Крестах», а потом оказался на Соловках. Дата не случайная: Троцкого выдворили из СССР, и его сторонники спешили замести следы своих злодеяний и упрятывали под любыми предлогами свидетелей террористических актов. Назаров вернулся из заключения физически и морально сломленным, несколько лет вновь работал в коммунальной системе на маленьких должностях, а затем, вспомнив молодость, пошел на завод. Типичная «щепка», которую с 1917-го понесло по разудалым революционным волнам, швырнуло в жуткую пучину — и из нее он уже не смог выбраться. То было и возмездие за бездумье расстрельных лет, за сокрытие «есенинской тайны». Незавидна была судьба и другого официального участника «англетеровской» истории, милиционера Н. М. Горбова (1885–1932?)[4], составившего акт обнаружения тела Есенина в 5-м номере гостиницы. Документ этот неоднократно публиковался. «Акт[5] о самоубийстве Есенина. Сост[авил] участковый] надзиратель 2-го отделения Ленинградской милиции 28 декабря 1925 года. Рукой участкового] надзирателя Н.Горбова. АКТ 28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною участковым] надзирателем 2-го отд. ЛГМ Н. Горбовым в присутствии управляющего Гостиницей Интернационал тов. Назарова и понятых. Согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей гражданина] Назарова Василия] Мих[айловича] о повесившимся гражданине в номере гостиницы. Прибыв на место мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина, в следующем виде, шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе, и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком, и ноги от пола были около 1,5 метров, около места где обнаруже[н] был повесившийся лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой рук[е] выше локтя с ладонной стороны порез, на левой рук[е] на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По предъявленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, пис[атель], приехавший из Москвы 24 декабря 1925 г. Удостоверение] [ТЦ]"№ 42-8516, и доверенность на получение 640 р [ублей на имя Эрлиха]. [Управляющий] В. Назаров [Понятые] В. Рождественский, П. Медведев, 2-го отд. ЛГМ [Милиционер] М. Фроман, В. Эрлих [неразборч.]..минский Уч. надз[иратель] Н. Горбов». Подписи первым расшифровал исследователь обстоятельств гибели Есенина Эдуард Хлысталов, в прошлом следователь по особо важным делам МВД, полковник милиции. В одной из своих публикаций он обоснованно заметил следующее: «Можно ли из указанного акта заключить о самоубийстве поэта? Категорически — нет. Документ составлен на крайне низком профессиональном уровне. Участковый надзиратель фактически не осмотрел место происшествия, не зафиксировал наличие крови на полу, письменном столе, стенах, не выяснил, чем была разрезана у трупа правая рука, откуда взята веревка для повешения, не описал состояние замков в двери, запоров на окнах, наличие ключа от замка двери, не отметил состояние вещей в номере (а они, судя по публикациям в газетах, находились в беспорядке), одежды (она была в растрепанном виде, брюки расстегнуты и спущены, что хорошо видно на рисунке художника В. Сварога), он не приобщил в качестве вещественных доказательств веревку, бритву, другие предметы. Приступая к осмотру, надзиратель обязан был пригласить понятых, которые (могли бы. — В. К.) подтвердить правильность записей. Фамилии понятых вообще не записаны надзирателем в акте, следовательно, Горбов производил осмотр в одиночку, а потом дал подписать документ случайно подвернувшимся лицам. Акт не имеет отметок о времени его составления, о начале и окончании этого следственного действия». Критические замечания Эдуарда Хлысталова можно было бы продолжить, но и приведенных достаточно, чтобы сделать вывод: перед нами весьма странный «акт», — кстати, название документа нелепое, согласно установленной форме ведения уголовных дел, требовалось составлять не «акт», а «протокол». Необходимое пояснение к документу. Среди подписавших его понятых — неразборчивая фамилия милиционера, оканчивающаяся на «…шинский» или «…женским». На наш взгляд, следует читать «Каменский» — человек с такой фамилией доставлял труп Есенина в Обуховскую больницу (об этом законспирировавшемся Хароне читайте ниже). Но еще более занимателен сам текст «акта». Наши читатели скоро убедятся, что участковый надзиратель Горбов был совсем не таким полуграмотным служакой, каким он предстает в процитированном неуклюжем документе. Да, в известных нам его личных писаниях он, конечно, далеко не виртуоз грамматики и пунктуации, однако виденные нами его заявления, записки, объяснительные и тому подобные бумажки свидетельствуют о вполне достаточной для его положения образованности. С учетом этих обстоятельств «акт» вызывает явное недоумение. Исследователи-профессионалы на эту тему давно дискутируют, но у них постоянно не хватало важного козыря — автографов Горбова. Теперь они у нас в руках. Сверяем почерк Горбова с каллиграфией «акта». Не нужно быть специалистом, чтобы заметить: написание ряда букв в собственноручном заявлении милиционера от 9 октября 1930 года в областную Контрольную комиссию (по поводу исключения его из партии) резко отличается от написания тех же букв в «акте». Особенно это заметно при сравнении прописных П, У. И в одном и в другом случаях встречается словосочетание «участковым] надзирателем»; даже простая сверка письменных знаков дает основание для сомнения, что идентичное выражение написано рукой одного и того же человека. Бесспорная подлинная подпись «Я. Горбов» на его заявлении 1930 года явно не похожа на его автограф в «акте». Нам приходилось вглядываться и в более ранние подписи-оригиналы милиционера (например, под его заявлением от 28 ноября 1927 года в бюро коллектива 2-го отделения ЛГМ). Его почерк не претерпел заметной трансформации. Разумеется, для далеко идущих выводов требуется профессиональная и независимая графологическая экспертиза. Если она подтвердит обоснованность наших сомнений, «акт» должен быть признан сфальсифицированным без участия Горбова. Известные протоколы опросов свидетелей при обнаружении тела Есенина (Назаров, супруги Устиновы, Эрлих) также вызывают множество недоумений. Если выяснится, что все упомянутые выше бумаги поддельные (а для такого заключения есть серьезные основания), «милицейский» сюжет в «деле Есенина» впишется в общую картину намеренного сокрытия следов убийства поэта. Тогда данный эпизод будет выглядеть следующим образом: Горбов был в «Англетере», писал протокол, но укрыватели преступления его уничтожили и сочинили свой (заметьте, фамилия участкового надзирателя по горячим следам происшествия в печати не упоминалась); свидетели и понятые выполняли свои прямые тайные обязанности. В дальнейшем читатели убедятся — для такого вывода нашлось множество спрятанных до времени архивно-документальных доказательств. Для выяснения истины полезно обратиться к личности милиционера Горбова. Странно, но факт: до недавнего времени о нем почти ничего не было известно, дискуссии главным образом шли о сочиненном им (?) полуграмотном документе. Между тем обнаружилось, он был достаточно образованным человеком: до революции много лет работал наборщиком на солидном петербургском Печатном Дворе, а эта профессия, согласитесь, способствует повышению грамотности; в 1920-м комиссарил на Польском фронте — подобная служба тоже говорит о его определенной «подкованности»; в 1922–1923 годах прошел выучку в специальной школе Активно-секретного отделения уголовного розыска (АСО УГРО)[6], сдав весьма жесткий экзамен (из 149 курсантов, как выяснилось, испытание выдержали лишь 66), — такая учеба, конечно же, повлияла на уровень его образованности (о росте нравственно-морального облика сего товарища мы остережемся говорить). Далее будут представлены выразительные детали его биографии, которые нередко совмещаются и с хроникой преступления в «Англетере», и с дальнейшей судьбой самого милиционера. Недавно в секретных бумагах 2-го отделения ЛГМ нашлась партийная характеристика на Горбова. Этот весьма примечательный документ помогает высветить его сложное лицо. Цитируем. «Совершенно секретно ХАРАКТЕРИСТИКА Горбов Николай является по должности учнадзирателем, со своей работой справляется и интересуется ею. Бывший член партии, выбыл из партии (по его словам) якобы механически, по прибытию с фронта. Выпивает, но на службе пьяным не появлялся. Является слушателем кружка самообразования II ступени, занятия посещает неаккуратно. Работая в качестве председателя ячейки культсмычки, активности не проявил, так как эта работа дана недавно. В выполнении партобязанностей всегда старается найти какую-либо причину своей неисправности. К партвзысканиям привлекался один раз без передачи дела в Контрольную] к [омиссию] за невыполнение партдиректив (неявка на пленум коллектива с докладом и срыв собрания коллектива). Тов. Горбов имеет свой собственный дом в две квартиры и, по непроверенным слухам, еще два дома. Как партиец себя в работе существенно-политической не показал, имеется мещанско-обывательский [тон]. Ответственный] секретарь] коллектива (Силин [Павел Сергеевич]) (Подпись). 11/ТУ-1927 г.» Наш «протоколист» на фоне часто хмельных собратьев выглядел прилично; хитрый тверской мужичок (он родом из Тверской губернии) имел другие страсти, первейшую — зашибить любым способом дармовые деньги. Туманное упоминание в характеристике излишних домиков у Горбова имеет основания (он проживал с матерью, женой и сыном на станции Удельная по улице Рашетова, д. 7). Судя по сохранившимся протоколам собраний 2-го отделения ЛГМ, Горбов был заядлым демагогом, особенно по профсоюзной части (поближе к кормушке). Павел Силин пишет, что его сослуживец однажды сорвал серьезное партийное собрание «коллектива». Действительно, такой случай был 8 июля 1926 года, когда Горбов не явился с докладом на тему борьбы с ленинградской «новой оппозицией», противостоявшей курсу XIV съезда РКП(б). Факт этот по-своему примечателен, так как милиционер находился под сильным влиянием друзей — сторонников Троцкого и Зиновьева, и невыполнение поручения не являлось случайным (мы к этой проблеме еще вернемся). В 1929 году по состряпанному уголовному «делу» (покупка у знакомых кооператоров И. А. Волкова и Н. М. Наумова продуктов по заниженным ценам) Горбова судили[7] (7 сентября, судья Эвертсон, народные заседатели Виноградова и Морозов, секретарь Смирнов) и упрятали за решетку. Снова обратите внимание на дату: это год высылки Л. Д. Троцкого из СССР! До поры до времени троцкисты, очевидно, подкармливали Горбова за его умение держать язык за зубами, но когда пришла тревожная пора, милиционера «на всякий случай» — чтоб помалкивал — засадили в первую ленинградскую фабричную трудовую колонию (подобным же образом, под надуманным предлогом, посадили в «Кресты», а затем сослали на Соловки коменданта «Англетера» В. М. Назарова). Сообразительный «секретный» милиционер отбывал наказание тихо-мирно, и 28 августа 1930 года его освободили. В это время его прежние хозяева-троцкисты находились в опале, и Горбов проговорился. В подтверждение приводим его впервые обнаруженную автобиографию (заверенная подписью-автографом машинопись): «БИОГРАФИЯ Родился в 1885 году. Отец был служащий; семья состояла из шести человек. В 1893 году отец умер; осталось у матери четверо детей, восьмилетний — самый старший. В 1900 году поступил наборным учеником в Государственную типографию (ныне Печатный Двор); выпущен из учения в 1905 году. За участие в забастовке в 1905 году был уволен из типографии. В 1906 году вторично поступил в Государственную типографию наборщиком и проработало 1920 года. [В] 1920 году был направлен на фронт под Варшаву и пробыл 6 мес[яцев], после чего вернулся обратно в типогр[афию]. В 1925 году, в годовщину смерти Владимира Ильича Ленина[8], вступил в ряды ВКП(б)[9] и в порядке выдвижения коллективом был направлен на службу в милицию, где и прослужил до 1929 г. В милиции прослужил около 5 лет в должности участкового] надзирателя. В 1929 г., в сентябре месяце, нарсудом Центрального района был осужден по статье 117, часть I У [головного] К[одекса] за то, что будучи участковым] надзирателем 2-го отделения ЛГМ, позволил себе на своем участке у частного торговца, которого знал 25 лет, и с его братом вместе работал в типографии, который также был наборщиком"[10]. Покупал у этого частника для своей потребности продукты питания. Все мое обвинение пост. 117, часть 1я считаю было сделано за то, что я позволил себе критиковать некрасивые поступки бывшего начальника милиции Егорова и бывшего секретаря Ленинградского Совета Леонова[11]. Отбыв наказание 9 месяцев, досрочно, 28 августа 1930 года, освобожден наблюдательной комиссией 1-ой Ленинградской фабричной ремесленной трудовой колонии. 26 ноября 1930 года Областной Контрольной комиссией Смольнинского района за то, что я находился под судом, был исключен из рядов ВКП(б). 1 сентября 1930 года поступил наборщиком в I типографию Облисполкома, где работаю по настоящее время. Н. Горбов». Прокомментируем «Биографию», тем более что в ней есть существенные утаивания и недоговоренности. Нам удалось их расшифровать с помощью других документов. Н. М. Горбов воевал политруком на Польском фронте в составе 15-й армии. Сохранилось отношение от 5 сентября 1920 года политотдела Реввоенсовета этой армии в Петроградский комитет РКП(б): «Командируется в Ваше распоряжение тов. Горбов Николай Михайлович, как больной и непригодный к военной службе». Партийное начальство отреагировало на армейское письмо 15 сентября 1920 года и направило Горбова, большевика с 1918 года, в Выборгский райком партии, по указке которого с 7 ноября 1921 года он стал квартальным надзирателем 2-го отделения ЛГМ. Почти через год судьба «нашего протоколиста» круто меняется, о чем он, выполняя строгие инструкции, помалкивал. 7 октября 1922 года начальник 2-го отделения милиции Орлов препровождает Горбова в распоряжение главы стражей порядка Центрального района Петрограда, Ф. Г. Ландграфа, который, в свою очередь, ровно через десять дней направляет его, согласно предписанию, в губернское Активно-секретное отделение уголовного розыска (АСО УГРО) под начало капитана Г. М. Зейферта. В 1926 году, заполняя анкету Всероссийской переписи членов ВКП(б), Горбов скрыл свою причастность к АСО УГРО и лично указал: «1920–1924. "Петрокоммуна". Ленинград. Экспедитор. По назначению». Никогда Николай Горбов экспедитором «Петрокоммуны» не работал. В 1922–1925 годах он нес службу в АСО УГРО административного отдела Ленинградского губисполкома (АОЛГИ). В недавно рассекреченной «Книге по учету исходящих удостоверений личности сотрудников уголовного розыска» (1922–1924) мелькает и его фамилия. Доступные нам архивные материалы АСО УГРО (многие уничтожены) показали: это ведомство занималось не только уголовщиной, но и тесно сотрудничало с ГПУ. Многие милиционеры, прошедшие выучку в АСО, становились секретными сотрудниками (сексотами) ГПУ, занимали ключевые посты в городской администрации; под милицейской шинелькой часто билось чекистское сердце. Да иначе и не могло быть. Срастание ЧК — ГПУ и милиции в условиях крайне заполитизированной страны считалось закономерным и естественным процессом. Нам попался замечательный по холуяжу документ под грифом «Совершенно секретно», подписанный начальником Петроградской губернской милиции Серовым и его помощниками. И хотя документ относится к октябрю 1922 года, он сохраняет свой пропагандистский пыл и в 1925-м. Процитируем из него небольшой фрагмент: «Всем начальникам районов Петрогубмилиции. В связи с предстоящей предвыборной кампанией враги Рабоче-Крестьянского Правительства под флагом друзей народа, не брезгуя никакими измышлениями, не стесняясь никакой ложью и клеветой, забыв о том позоре, каким уже не раз были заклеймены рабочей и крестьянской массой, они, эти политические шулера, вновь делают попытку сбить с толку нашего революционного рабочего… Во избежание… излишнего брожения умов малосознательной рабочей среды, не давая почвы для развязки языков шептунам и шкурникам, предлагаю всем начальникам районов под их личную ответственность, через подчиненные им органы милиции и ее членов, строго и неукоснительно следить за лицами, тем или иным путем пытающимися распространить свою погромную литературу. Всех заклейменных лиц немедленно арестовать и отправить в ГПУ вместе с материалом». Чем не доказательство родства милицейских и чекистских душ? При анализе работы 2-го отделения Л ГМ обращает на себя внимание его тесная связь с 3-м Ленинградским полком войск ГПУ (его штаб дислоцировался через три дома от «Англетера», по просп. Майорова, 16). Забегая вперед, заметим, в этом полку служил один из понятых при подписании «акта» Горбова об обнаружении тела Есенина, посещал сию чекистскую цитадель и другой заметальшик следов убийства поэта (об этом позже). «Дружба» 2-го отделения ленинградской милиции с чекистской воинской организацией подтверждается рядом выявленных нами в архивах фактов. Один пример. 16 февраля 1926 года на заседании «бюро коллектива» его оторг (ответственный организатор) Степан Кулеш, предложил преподнести подарок воинам к годовщине создания Красной Армии. Постановили: «Громову [Я. П.] поручить договориться с комполитсоставом 3-го полка войск ГПУ, в чем они более нуждаются» и «провести подписку о добровольном пожертвовании» (попробуй откажись). Зависимость милиции от ведомства Дзержинского была полнейшая. Любое «лишнее» словечко милиционера могло стоить ему жизни. Не потому ли 70 лет промолчал агент Активно-секретного отделения уголовного розыска Георгий Петрович Евсеев (р. 1901). В беседе с нами старик рассказал (1995 г.), как он и его сотоварищи 28 декабря 1925 года под руководством инспектора Громова выезжали в «Англетер». Рассказ лукавый и надуманный, ветеран милиции по понятным причинам боялся открыть хоть в какой-то мере известную ему правду. И его понять можно — каких только репрессивных волн он не видел!.. Да и старая служба обязывала: в одном из архивных документов (1925 г.) фамилия Евсеева сопровождается многозначительной пометкой «Категория 53», которую еще предстоит расшифровать. В партийной характеристике (9 августа 1925 года) о Евсееве сказано: «Политически развит вполне удовлетворительно, окончил кружок 1-й ступени», «Дисциплинирован и исполнителен». Вероятно, таким же исполнительным был и другой агент АСО УГРО Михаил Васильевич Казанский, по словам Евсеева, также выезжавший в «Англетер». Бригаду «активно-секретных» милиционеров возглавлял инспектор Петр Прокофьевич Громов (р. 1896), уроженец Тверской губернии, сын полицейского-городового!). До 1918 года он работал наборщиком в типографии «Новое время», воевал под Петроградом и на Урале в составе «Питерского Красного батальона». В 1921 году отличился при подавлении Кронштадтского восстания, награжден орденом Красного Знамени. Как видим, достаточно проверенный властью сотрудник. Насколько нам известно, он не промолвил ни слова о чрезвычайном выезде в «Англетер». Скорей всего, возглавляемая им бригада выполняла декоративную роль, а агенты АСО УГРО и одновременно чекисты Дмитрий Михайлович Тейтель (р. 1899) и Михаил Филиппович Залкин (р. 1896), жившие в «Англетере» (№ 31–32), «на всякий случай» подстраховывали сослуживцев.[12] Об этой тайной операции ленинградские газеты ничего не сообщили, что говорит о неофициальном характере «визита» в гостиницу громовской бригады. Закулисная возня вокруг «дела Есенина» подтверждается следующим документом, опубликованным «Новой вечерней газетой» (2 января 1926 года): «Телефонограмма. Сообщено во 2-е отделение ЛГМ. 1925 г. 28 декабря мес, 4 часа вечера. В Обуховскую, им. Профессора Нечаева, в память 9 января 1905 года, больницу был доставлен труп гражданина Есенина Сергея Александровича, повесившегося в гостинице «Интернационал». Кем доставлен: милиционером Мих. Каменским. Труп гражданина Есенина передан в распоряжение 2-го отделения ЛГМ. Дежурный Котелов». Более чем странная телефонограмма. Выяснено, что Мих. Каменский не являлся сотрудником 2-го отделения ЛГМ, отсутствует его имя и в списках (1925 год) агентов УГРО. Еще заметим: телефонограмма напечатана весьма запоздало. Тело Есенина отправляется в больницу на судмедэкспертизу, еще не ясно существо происшествия, а покойного официально объявляют самоубийцей. Почему его транспортировку проводит «некто»? Мертвеца передают как вещь в распоряжение «простой» милиции. Есть над чем задуматься… Кто такой Мих. Каменский? О нем мы находим несколько строк в «Дневнике» критика Иннокентия Оксенова, наблюдавшего грустную сцену прощания с Есениным: «Хороший был милиционер, юный, старательный. Подошла какая-то дама в хорьковой шубе, настойчиво потребовала: "Покажите мне его", — и милиционер бережно раскрыл переднею мертвое лицо. Лежал Есенин на дровнях головою вперед, ничего под тело не было подложено. Милиционер весело вспрыгнул на дровни, и извозчик также весело тронул». Возможно, этим «веселым» стражем был или Илья Павлович Каменский, работник Треста коммунальных домов, член правления Военно-потребительского общества войск и органов ОГПУ «Красная звезда», к которому имел отношение и «Англетер» (известно его выступление на заседании месткома этого кооператива 21 февраля 1926 года); или Каменский Алексей Осипович, рабочий, сотрудник ГПУ, живший тогда в чекистском доме по улице Комиссаровской, 5, в квартире 27. (Несовпадение имен не должно смущать — обычная уловка дзержинцев-конспираторов.) Распорядители действовали неуклюже, бесцеремонно оттирая в самом начале следствия более скромных по влиянию стражей законности. Подписавший телефонограмму Котелов Алексей Петрович — ленинградский юрист. Биографию его выяснить пока не представилось возможным. Эдуарду Хлысталову удалось установить, что в составе выезжавшей в «Англетер» бригады уголовного розыска был и агент Ф. Иванов, проводивший дознание, результаты которого неизвестны. Остатки архива УГРО подтверждают: действительно, в 1 — й бригаде служил Федор Григорьевич Иванов (в той же группе числился брат Николая Горбова — Иван). Ф. Г. Иванов в 1923 году получал бесплатную трамвайную карточку, а в 1924-м расписался в «Книге по учету… удостоверений личности..»(№ 123). Бесплодность усилий Иванова понятна: возможно, не подозревая о своей роли в грязной игре, он и не мог публично раскрыть подноготную происшествия. Дальнейшая судьба Ф. Г. Иванова (был осужден и бесследно исчез) лишний раз свидетельствует: прикосновение к тайне «Англетера» дорого обходилось всем, кто на нее посягал! В Центральном архиве Главного информационного центра МВД РФ (Москва, Новочеремушкинская, 67), может быть, сохранился отчет УГРО Ленгубисполкома за октябрь-декабрь 1925 года (есть документальное доказательство его былого существования) — в нем-то и следует искать прояснения истины, хотя, подозреваем, кто-то из власть имущих сумел вовремя уничтожить или сфальсифицировать казенные бумаги. Вывод: руководящие работники Активно-секретного отделения УГРО АОЛГИ и их более высокие начальники заранее наметили тактику сокрытия преступления и отвели 2-му отделению Л ГМ роль пассивного созерцателя, что затем и произошло. Молчал следователь нарсуда 2-го отделения Бродский (Гилелевич) Давид Ильич (р. 1895). Его «личное дело» лежит в одном из государственных архивов, но знакомство с ним почему-то затруднено. Не проявлял никаких усилий и заведующий столом дознаний 2-го отделения ЛГМ Иван Васильевич Вергей (р. 1891). Благодаря своей послушности он благополучно ушел на пенсию по инвалидности в 1935 году. Исправно вели себя и другие милиционеры. Надо оговориться: для блюстителей порядка есенинская история не являлась чрезвычайной. Только с 1 октября по 15 декабря 1925 года через 2-е отделение ЛГМ прошло 482 уголовных дела и поступила 4341 «бумага». Служили здесь 147 человек, призванных оберегать покой около 90 тысяч граждан (из них более 15 тысяч — пролетариев). Печальное событие с московским поэтом в глазах милиции — лишь случайный эпизод! К тому же дисциплина и профессиональные качества рядового состава, как правило, вчерашних деревенских мужичков, выглядели удручающе. На собрании коллектива 2-го отделения ЛГМ 7 января 1926 года отмечено: затри последних месяца 1925 года зафиксировано семнадцать случаев неявки стражей на свои посты, четырнадцать раз видели «мильтонов» пьяными, снято с дежурств десять человек — и это официальная, явно заниженная статистика! Многие надзиратели за порядком сами специально напивались, чтобы их уволили из милиции, — так была несладка их служба. Милиционер Алексей Егоров, бывший «краском», отмечается в протоколе, «привлекается к ответственности за бесцельную стрельбу на посту в пьяном виде, а также за невыходы на пост и манкирование службой». 22 декабря 1925 года на «заседании бюро коллектива 2-го отделения ЛГМ» говорилось: однажды милиционер Жан Фриденберг исчез с дежурства на пять часов, затем «явился в нетрезвом состоянии… начал кричать и выражаться неприличными словами в присутствии посторонних…». Нередко среди охранителей покоя бывали растраты казенных денег. Так, Петр Амантов в 1926 году разбазарил 1300 рублей (ежемесячная зарплата рядового милиционера тогда составляла 45 руб.). Уличены в присвоении соц-собственности Петр Федоров, Иван Станкевич. Ленинградцы часто жаловались на волокиту во 2-м отделении, пропажу документов и формальные отписки. В числе бездушных чинуш фигурирует и Николай Горбов. Имя Есенина им ничего не говорило. Сохранился протокол заседания месткома 2-го отделения ЛГМ от 30 декабря 1925 года. Появилась надежда — в бумагах мелькнет имя Есенина. Наивное ожидание: обсуждались циркуляры и инструкции губернского отдела «Союза совторг служащих» (в него входил и милицейский профсоюз), шла обычная политическая трескотня. Руководил 2-м отделением ЛГМ Александр Семенович Хохлов (р. 1885), бывший продавец и ростовщик, партиец с 1919 года. Примечательно: он сменил своего предшественника Пантелея (Пантелеймона) Федоровича Распопова (р. 1874) 22 декабря 1925 года. Смена милицейского начальства несколько внезапно-загадочная, больше похожая на изгнание Распопова — ведь совсем недавно, 12 ноября того же года, его примерная служба приказом № 49 начальника административного отдела Ленгубисполкома Г. С. Егорова была отмечена именным револьвером. Можно допустить: Егорова (о нем и его авантюрах мы скоро поведаем) больше устраивала фигура Хохлова, имевшего вкус к финансам и, возможно, более управляемого, чем Распопов. В дальнейшем, при новом повороте нашей темы, мы еще вернемся к кадровой чехарде во 2-м отделении ЛГМ, так как она кажется нам неслучайной. А теперь выполним наше обещание и прокомментируем фразу участкового надзирателя Горбова, посмевшего после выхода из тюрьмы критиковать «некрасивые поступки бывшего начальника милиции Егорова и бывшего секретаря Ленинградского Совета Леонова».[13] Заглянем вначале в судебное дело № 111772 Горбова. Приговор от 7 сентября 1929 года гласит, что торговец и владелец чайной Николай Федорович Наумов «давал взятки участковому надзирателю Горбову в виде разных продуктов по ценам, ниже кооперативных, последний раз взятка была дана в начале 1928 года…». За это милиционер, говорится далее в приговоре, сквозь пальцы смотрел на несоблюдение Наумовым правил торговли. К «делу» был привлечен и владелец кустарной колбасной мастерской Иосан Алексеевич Волков, который (цитируем документ) «…давал подсудимому Горбову взятки своими колбасными изделиями, каковые отпускал ниже кооперативных цен в то время, когда он сырье во время кризиса в Ленинграде покупал у частника». На Горбова явно «катили телегу». Особенно она заметна в подсчете обвинением случаев злоупотребления участковым служебным положением. Выясняется, от Наумова страж порядка в 1927–1928 годах получал взятки «несколько раз», а от Волкова «…три раза… в 1928 году и в начале 1929 года». Не густо. Видно, судье Эвертсону нужно во что бы то ни стало упрятать Горбова за решетку, и он использовал любые возможности, чтобы изолировать его хотя бы на время политической шумихи, связанной с высылкой Троцкого из СССР. Так быстро и легко «убрали» ненадежного, с их точки зрения, свидетеля «англетеровской» чудовищной акции. Одного из своих тюремщиков Горбов назвал партийным контролером. Впервые приводим этот любопытный документ (автограф): «В областную Контрольную комиссию. От Горбова Н. М. Жительство]: Ст[анция] Удельная, Рашетова ул., 7, кв. 1. ЗАЯВЛЕНИЕ 26 сентября 1930 г. Партколлегией Смольнинского района я исключен из партии зато, что находился под судом. Считаю постановление Партколлегии суровым и прошу меня восстановить в правах члена партии. Я происхожу из рабочих, по профессии наборщик, имею 25-летний стаж; находясь в рядах партии в течение трех лет, не имел взысканий. Под суд попал из милиции, где и служил 5 лет участковым] надзирателем как выдвиженец. Отдание меня под суд по ст. 117,ч. 1 УК со стороны прокурора Центрального района Николаева было пристрастным за то, что я его не просил быть ко мне снисходительным. Прошу мое дело разобрать, вызвав меня в комиссию. 9/Х-30. Н. Горбов». Заявление несколько туманное, его автор не решается прямо сказать о состряпанности своего «дела». Ранее, по выходе из тюрьмы, он смело указал на «некрасивые поступки» бывшего начальника губернской милиции Егорова и бывшего секретаря Ленсовета Леонова. Теперь всплыло новое имя — прокурора Александра Николаевича Николаева, бывшего в 1925 году членом Ленсовета и Василеостровского райисполкома (тогдашнее его местожительство: ул. Гаванская, 16). Если не ошибаемся, сей сомнительный страж законности в 1929-м за свои грязные делишки тоже очутился (как Г. С. Егоров, Л. С. Петржак и др.) под жерновами ГПУ (соответствующие документы нам известны, но их и сегодня невозможно заполучить). Зато удалось разыскать протокол № 15 заседания партколлегии Смольнинского района от 26 сентября 1930 года. Более чем интересная для нашей темы бумага. Особенно примечателен состав партийных экзекуторов. Перечислим их всех: председатель Зилинский, секретарь Ново-Павловская (так в тексте документа), народный следователь Мальбин, члены партколлегии: Базарова, Веселова, Венгрис, Изак, Николаев (и тут прокурор на месте), Сондак, Трилиссер. Весьма темная компания. В ней выделяется ярый троцкист Д. А. Трилиссер, один из руководителей партийной Контрольной комиссии, брат печально известного М. А. Трилиссера, заместителя (с 1926 года) председателя ОГПУ. Рейнгольд Иванович Изак, преподаватель Коммунистического университета им. Зиновьева — также гэпэушник. Крайне многозначительный для нас факт: Изак жил (1924–1928) в чекистском доме по улице Комиссаровской (№ 7/15, кв. 10), а упоминавшийся не раз таинственный Петров, к которому комендант «Англетера» В. М. Назаров якобы заходил 27 декабря 1925 года «советоваться», располагался в 8-й квартире. Вероятно, и Петров, и Изак беспокоились — будет ли помалкивать после тюремной отсидки «свой» Горбов. Загадочное и бесследное исчезновение последнего после 1931 года заставляет думать: за строптивым милиционером кто-то присматривал… Во всяком случае, петербургские архивы ФСБ и МВД не смогли нам помочь выяснить финал его судьбы. Теперь прокомментируем строки автобиографии милиционера Горбова, касающиеся его «обидчиков», начальника административного отдела губисполкома Егорова и бывшего секретаря Ленсовета Леонова. О Леонове речь впереди, сейчас же обратимся к фигуре первого блюстителя законности в губернии. Герасим Степанович Егоров (1878—?), бывший рабочий Путиловского завода, член РСДРП(б) с 1907 года, глава (1924–1929) административного отдела Ленинградского губ-исполкома (АОЛГИ), — личность темная, типичный шкурник с партбилетом, сделавший большевизм своим доходным личным промыслом. Уголовник с идеологической подкладкой, он, руководя всей ленинградской милицией, занимался финансовым разбоем. В годы своей последней службы лично растратил более 100 тысяч рублей казенных денег! Герасим Степанович был натурой широкой, разгульной. Когда в Ленинград в 1925 году приезжал его непосредственный начальник, глава всей милиции РСФСР Петр Константинович Сергиевский, в теплой компании в «Европейской» гостинице или в «Гранд-отеле» пропивались и транжирились «из секретных сумм» многие тысячи. Г. С. Егоров так вольно сорил казенными средствами потому, что, очевидно, частенько выполнял «деликатные» поручения вышестоящих московских заправил, снисходительно смотревших на слабости товарища по партии. Известен фотопортрет мошенника: на крупном грубом лице застыла «значительность», в небольших усах прячется нечто «комиссарское», жиденькие волосики аккуратненько разглажены на пробор, в плотно сжатых губах — таинственность, взгляд уверенный, самодовольный; от серого партийного френча веет строгостью и дисциплиной. Рассказывают, этот «герой» не раз предупреждал крупных ленинградских жуликов и аферистов об ожидающих их арестах. Самого его «взяли» в 1929 году. К сожалению, наши историки почти совсем не пишут о материальной подоплеке арестов партийных вожаков, ограничиваясь идеологией, которая часто служила им лишь дымовой завесой.[14] «Делом» Егорова и К° занимались коллегия ОГПУ и Президиум ЦИК СССР — настолько оно было масштабным и чрезвычайным! Мы это «дело» видели и убедились в Центральном государственном архиве (Санкт-Петербург) в масштабности махинаторского предприятия: все документальные материалы о деятельности АОЛ ГИ1924—1929 годов чья-то преступная рука уничтожила (в этом массиве первоисточников могло быть и «дело Есенина»). Может быть, скажут наши оппоненты, милиционер Горбов проболтался о «некрасивых поступках» Егорова, не связывая их с трагедией в «Англетере»? Однако о цепочке Горбов — Егоров нам известно более, чем здесь сказано, а недоговариваем потому, что до наших дней архивные материалы и того, и другого остаются секретными. В нынешних потаенных кладовках прячется еще очень много прелюбопытных бумаг. Полагаем, Егоров не обязательно сам давал приказ участковому надзирателю Горбову сфальсифицировать «есенинский протокол». Давление могло исходить еще от двух фигурантов. Поведаем о них. … На фотографии он выглядит задумчиво-брезгливым; лысоват, прямой нос, «чекистский» взгляд, толстенькие губы. Обычно деятели его ранга в анкетах 20-х годов писали: «социальное происхождение — интеллигент», читай — профессиональный революционер, чаще всего — уголовник с политическим душком. Выше набросан внешний облик заместителя Г. С. Егорова, начальника подотдела уголовного розыска АОЛГИ Леонида Станиславовича Петржака. Из милицейского журнала «На посту» (1925. № 5) и других периодических изданий, из архивных источников известно следующее. Л. С. Петржак родился в 1891 году в селе Высокое Люблинской губернии в семье оборотистого дельца, занимавшегося прибыльным мельничным делом (сын, как водится, скрывал занятия отца, называя его «для анкеты» рабочим-столяром). Учиться он, видимо, не любил и не хотел, так и оставшись с двумя классами (обычно «пламенные» ссылаются на «тюремные университеты» — не исключение и Петржак, писавший об учебе в подпольной партшколе в 1916 году). Профессия — токарь по металлу, но в это мало верится. Уже в свои четырнадцать лет был причастен к убийству полицмейстера в городе Люблино, о чем позже писал с гордостью. В 1906 году его приняли в партию. В хрониках предреволюционных лет городов Левины и Лодзь его имя встречается часто. В 1914-м приехал в Петроград. Оценив его организаторскую хватку на профсоюзно-хозяйственной ниве, начальство столицы доверило ему в 1918–1919 годах заседать в Совете народного хозяйства. Немного поуправляв Совнархозом в Харькове (с двумя классами образования!), он возвращается в город на Неве и здесь находит свое истинное призвание, определившееся, по-видимому, в 1925 году (в упомянутом выше журнале «На посту» в биографической справке о нем двусмысленно написано:«… член коллегии по черному делу "Украины", следовало бы — «по черной металлургии»). Оговорка символическая, в Харькове Петржак пролил много людской кровушки, заседая в «политтройках». Дзержинский высоко оценил усердие своего боевого польского сотоварища и взял его под свое крыло. С декабря 1919 по январь 1921 года, то есть в разгар Гражданской войны, Петржак исполнял обязанности вначале заведующего отделом осведомления при ВЧК, а затем начальника всей чекистской агентуры. Просим запомнить этот факт, мы к нему еще вернемся. Затем, казалось бы, его карьера пошла на спад: с 1922 по 1929 год он ведал Ленинградским уголовным розыском. Должность немалая, однако, согласитесь, что-то в таком вираже его биографии смущает. После долгих поисков, по косвенным данным, удалось узнать, что служба в угрозыске была для Петржака лишь внешней и не самой главной, в те же годы он трудился в Особом отделе Петроградского (Ленинградского) военного округа в качестве заместителя начальника иностранного отдела. На этот факт, пожалуйста, обратите внимание, он нам пригодится при выяснении мотивов убийства Есенина. В 1929-м Петржак «кончил плохо»: за присвоение и растрату огромной суммы казенных денег он попал (вместе с Г. С. Егоровым) в «родное» ОГПУ. Если не ошибаемся, ему дали «десятку». Наконец, еще один интересующий нас сотрудник ленинградской милиции, подчиненный Петржака, начальник Активно-секретного отделения уголовного розыска (АСО УГРО) административного отдела губисполкома (АО ЛГИ) Георгий Алексеевич Гольцикер. С фотографии смотрит рафинированного вида мужчина с внешне приятным лицом, но только в глазах жесткий холод. Г. А. Гольцикер родился в Петербурге в 1899 году. Осилил коммерческое училище. В партию вступил в 1919-м, когда служил военным следователем, 1920–1921 годах казнил и миловал в военно-революционном трибунале — за ним гора не только пролетарских трупов. В его личном деле (недавно рассекречено) есть пометка о том, что сей страж революционной законности привлекался к ответственности за спекуляцию мануфактурой. С 1921 года работал в УГРО, с ноября 1924-го возглавлял Активно-секретное отделение. Это, скорей всего, он направлял в «Англетер» 5-ю бригаду агентов АСО УГРО под руководством инспектора Петра Прокофьевича Громова. Встает резонный вопрос: почему «делом Есенина» занималось Активно-секретное отделение УГРО, а не местное ГПУ, не говоря уже о «простом» 2-м отделении милиции? Причин тут несколько. Нами обнаружена тесная связь АСО УГРО и ГПУ (см.: «Наш современник», 1995. № 12). Полагаем, в структуре АСО существовали специальные группы, предназначенные для «особых поручений». И главное: факт убийства поэта скрывался по чьей-то личной просьбе «сверху», то есть в самом начале «делу» придавался не столько официальный, сколько, так сказать, «домашний» ход. Операцию сокрытия преступления «активно-секретные» милиционеры провели успешно, их вчерашний сослуживец Николай Михайлович Горбов (он ли?) настрочил фальшивку, следователь нарсуда Бродский и шагу не ступил к правде — да ему, вероятно, и не позволили. 20 января 1926 года, после появления в «Правде» (19 января) статьи Троцкого о кончине Есенина, заведующий столом дознания 2-го отделения ЛГМ Вергей сочинил «отходную» бумагу («за отсутствием состава преступления»), а его начальник Хохлов поспешил «дело» прикрыть. Он, бывший торговец, знал: в такой острой, щекотливой ситуации принципиальность обойдется дорого. Вскоре после декабрьской трагедии его перевели на другое место службы. В заключение нашей «милицейской» главы несколько попутных соображений, которые, надеемся, пригодятся будущим исследователям. Следы участкового надзирателя Николая Горбова теряются в 1931 году, когда он работал наборщиком в 1 — й типографии облисполкома. Безуспешно пытался вновь восстановиться в партии (рекомендацию ему давали работники типографии А. И. Федоров и С. С.Чернявский). Что-то о судьбе Николая Горбова могли знать его братья, тоже милиционеры, прошедшие школу Активно-секретного отделения (АСО) УГРО, — Александр Михайлович (р. 1895) и Иван Михайлович (р. 1890). Кстати, последний, как и его брат Николай, тоже в 1929–1930 годах изведал тюрьму по надуманному обвинению («…халатно относился к служебным обязанностям»). 2-е отделение ЛГМ и АСО УГРО, как уже упоминалось, тесно сотрудничали с ГПУ, что в условиях того времени было обычным явлением. Наше «знакомство» с двумя сослуживцами Николая Горбова по АСО УГРО — агентами Залкиным и Тейтелем привело нас в… «Англетер» и заставило присмотреться к соседнему с гостиницей дому № 8/23 по проспекту Майорова. Вновь попытаемся ответить на вопрос: почему эти два агента, имея домашние семейные квартиры в Ленинграде, время от времени в 1925 году проживали в «Англетере» — соответственно, повторимся, в 32-м и 31 — м номерах?.. Мы еще вернемся к этой загадке в связи с выяснением назначения дома № 8/23, сейчас же, опережая аргументы, поспешим с ответом: Залкин и Тейтель в «Англетере» отдыхали от допросов, которые они вели в таинственном соседнем здании, являвшемся, по нашим архивным наблюдениям, следственным изолятором. Нетрудно догадаться, что между гостиницей и домом-призраком существовали секретные подвальные ходы. Так как наш ответ нуждается в документальных обоснованиях, подробнее скажем об упомянутых агентах. Михаил Филиппович Залкин (по метрическому свидетельству — Моисей Рафаилович Залкинд) родился в 1896 году в городе Лиепая (Либава) Курляндской губернии. Учился в гимназии. В 1914 году на «ловлю счастья и чинов» прибыл в Петроград. В Февральские и Октябрьские дни стоял на стороне революции, участвовал в Гражданской войне; служил «лицом для поручений» при начальнике снабжения войск ВЧК, в отрядах охраны эстонско-латвийской границы и т. д. В 1923–1926 годах агент АСО УГРО Петрограда-Ленинграда. Службу в Активно-секретном отделении совмещал с деятельностью в ГПУ. Позже находился на хозяйственно-технической работе. Любопытный штрих: первым браком был женат на Фаине Моисеевне Каплан, ставшей в 1929 году супругой Г. А. Гольцикера, начальника АСО УГРО. Другой загадочный жилец «Англетера», Дмитрий Михайлович Тейтель, родился в 1899 году в Петербурге. Окончил 6-ю местную гимназию. Участник Гражданской войны на Северном фронте, артиллерист. Большевике 1918 года. С сентября 1921 года по январь 1922 года уполномоченный по информации (3-е спецотделение) Петроградской ЧК, позже сотрудник агентурно-осведомительного Особого отдела здешнего военного округа, затем работник охраны ряда специальных объектов. С 1923 года агент АСО УГРО, продолжавший поддерживать связь с ГПУ. В «Автобиографии» (1924) Тейтель с гордостью писал: «Специальные поручения: исполнял, работая в ЛЧК, ГПУ и ОО ЛВО. Вообще же знаю основательно работу ГПУ и Угрозыска». Учитывая, что Тейтель в «есенинские» дни 1925 года жил в «Англетере», выполняя неизвестное нам поручение, приглядеться к нему внимательнее будет нелишне. В истории Активно-секретного отделения УГРО множество представляющих интерес для есениноведов имен, фактов, эпизодов. Вот еще одна существенная для нас деталь: 17 сентября 1925 года комиссия под председательством начальника АСО УГРО Г. Л. Гольцикера формировала Команду передвижного состава (Комперсо) ЛГМ. В списке (34 человека) значится Павел Петрович Петров, особо секретный агент ГПУ. Никакого отношения Петров к Комперсо не имел, ему, очевидно, требовалось легализировать швее не лишнее для него авторитетное удостоверение. (АСО УГРО — скопище прелюбопытных фамилий, некоторые из них небезызвестны и сегодня. В 1925 году агентами этого своеобразного филиала ГПУ были Николай Михайлович Невзоров, Герасим Иванович Ерин, Иосиф Станиславович Голембиовский). Уверены, дальнейшие «разработки» архива АСО позволят глубже проникнуть в «тайну Англетера». (Продолжение следует) |

|

Наталия Соллогуб 12 августа 2012

|

|

http://lib.rus.ec/b/345802/read

Виктор Кузнецов Сергей Есенин. Казнь после убийстваГлава 1. Поэт не жил в «Англетере»

Такое дерзкое утверждение может если не ошеломить миллионы почитателей таланта Есенина, то, по крайней мере, вызвать снисходительно-скептическую улыбку (эка, потянуло автора «на жареное»!). Ведь почти 80 лет говорилось и говорится, что, собрав все свои пожитки и «навсегда» простившись с родственниками и друзьями, он 23 декабря 1925 года отправился в Ленинград, чтобы редактировать там обещанный ему журнал. Наконец, даже в полном академическом собрании сочинений поэта не выражается никаких сомнений относительно целей в перемене его местожительства. Дальнейшее известно: прожив четыре дня в гостинице «Англетер», исписавшийся, психически больной поэт впал в сильную депрессию и под воздействием алкогольных паров повесился в 5-м номере гостиницы. Такова официальная версия. Была й осталась. |

|

Олег Павловский 12 августа 2012

|

|

.

Неужто классики язык стал старомоден, Тяжёл для актуальных ныне проз, Для жизни современной не пригоден, Не дарит смех, не трогает до слёз? Фривольность иностранного жаргона, Блатных словечек и бульварных фраз, Вульгарность шуток уровня притона ... С экранов режут слух и колят глаз. **** Не о цензуре речь... Литературе, Истории, духовности, культуре! ______________________________________________________ А что мы понимаем под классикой? Разве проза А.Платонова или поэзия В.Маяковского – не классика? Отнюдь. Классическими можно назвать и романы Джойса и Картассара, Кафки и Воннегута… А в России? Н.Заболоцкий – не классик? И.Сельвинский, М.Анчаров, Алексей Толстой и Валентин Катаев, наконец. А ведь они «очень разные», даже в пределах своего творчества. Нет никакого смысла противопоставлять Ильфа и Петрова – Константину Симонову и Вениамину Каверину. Они все – классики, и М.Горький с его «Буревестником» тоже. Пушкин и Лермонтов, Лев Толстой и Антон Чехов, А. и Б.Стругацкие и А.Беляев – все они поэты и писатели одного ряда, и ряд этот – первый. Существует «классика» иного рода – Д-М-Д – Донцова, Маринина, Дашкова и иже с ними. А чем не «классика»? Во-первых, я их как бы и «не различаю». Проза без действия, или с «экшен» как бы вытекающим из «гладких диалогов ни о чем» – это амплитуда, прекрасно укладывающаяся в голове любителей и любительниц телесериалов. Так называемая перестройка открыла «варежку» людям далеким от литературы и начали они с «запретных тем» о бандитах и крышевиках, о разложившихся ментах и кремлевских ворах, но, не имея ни опыта, ни достоверной информации они сразу обратились к испытанному приему – вранью. Надо сказать, что это обеспечило им некоторый успех у школьниц и «интеллигентов», но выродилось неизбежно в бессмысленные «бандитские Петербурги», да хоть бы и во «владивостоки» и бесконечное жевание соплей с примесью «секси» персонажей Марининой и ей подобных. Домохозяйки довольны. Сейчас под классикой мы понимаем такое владение русским языком, как литературным, так и диалектами, которое позволяет добиваться результатов, не уступающих результатам наших великих предшественников, в чем-то превосходить их и это правильно, на кой черт Н.Гоголю еще и кого-то учить, что бы в результате получился еще один, но «маленький Гоголь»? ________________________ |

|

Наталия Соллогуб 11 августа 2012

|

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ВТОРАЯ ЧАСТЬ. |

Меню

Меню