Другие произведения автора:

Древнеримскому поэту Марону Публию Вергилию (70 – 19 до н.э.)

Детство

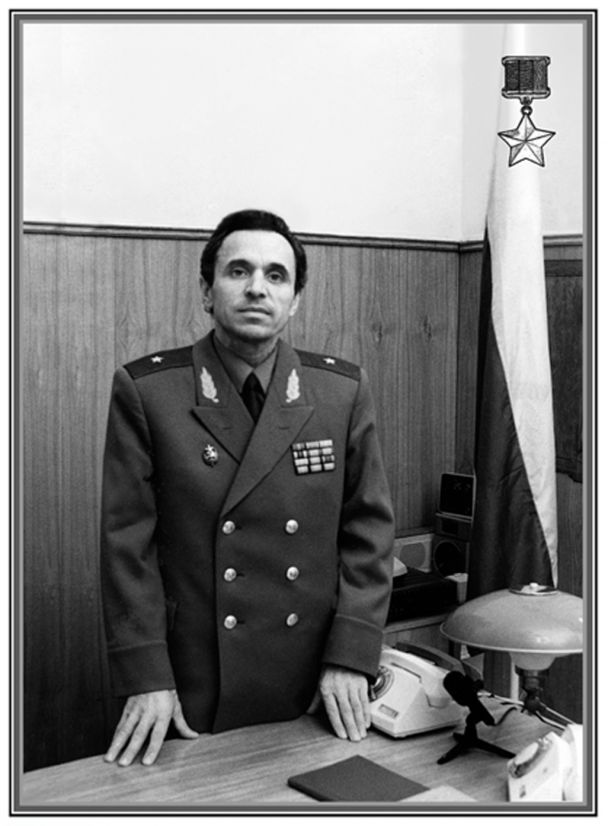

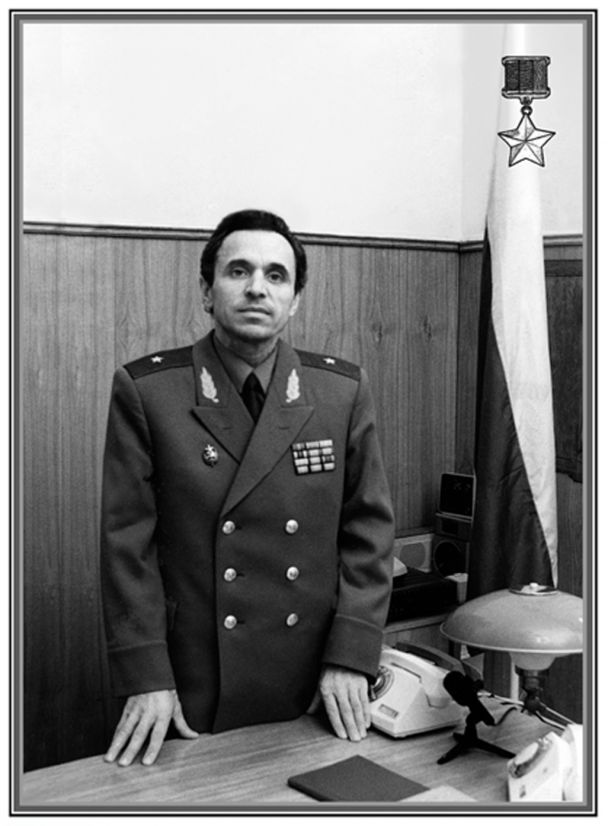

Два отрывка из романа "Наш генерал"

Меню

Меню