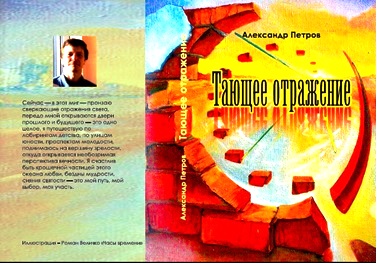

Тающее отражение

Тающее отражение

Роман

Александр Петров

Часть 1. Отражение света

Свобода! …вас примет радостно у входа… И мне уже открывается этот вход, и свежий ветер свободы льется оттуда и зовет, зовет… Когда мы собираемся за праздничным столом, обсуждаем ни политические новости, ни курс доллара или где бы стрельнуть денег — эти мелочи всегда сами собой разрешаются. Э, нет, нас занимает именно эта божественная сила свободы, которая оказалась такой мощной и всеобъемлющей, как инструмент, с помощью которого мы обретаем способность решать любые задачи. Свобода от рабства греху, свобода от зависимости, от вранья и подлости, от страха смерти и болезни — всё это мы обретаем благодаря вере. Ведь у нас за спиной, словно незримые ангельские крылья, сияет та самая огненная всемогущая Сила, о которой апостол сказал: «если с нами Бог, кто против нас!»

Сейчас плыву по реке, крошечному притоку огромного океана, потоку теплой воды памяти, предчувствий, предзнаменований — это настолько просто, плыть по реке — и настолько непостижимо и таинственно прекрасно, как птице лететь на крыльях, не задумываясь о природе подъемной силы, как дельфину веселой стрелой пронзать воду, как человеку жить и радоваться каждому мгновенью этого величайшего счастья жизни. …Каждой ступени, поднимающей нас в дивные высоты царства совершенной любви.

Сейчас — в этот миг — пронзаю сверкающие отражения света, передо мной открываются двери прошлого и будущего — это одно целое, я путешествую по лабиринтам детства, по улицам юности, проспектам молодости, поднимаюсь на вершину зрелости, откуда открывается необозримая перспектива вечности. Я счастлив быть крошечной частицей этого океана любви, бездны мудрости, сияния святости — это мой путь, мой выбор, моя участь.

Это моя жизнь, я плыву по течению реки, устремленной в океан, мне спокойно и радостно, мне дарована высшая свобода воли, я свободен более нежели птица в небе или дельфин в море — я свободен, как дитя Божие.

Перемещаюсь со скоростью мысли, в течение минуты навещаю друга в Германии туманной, приятеля в Австралийском Брисбене, брата в Канаде, сестру в Майами, крестника в Якутске, крестницу в Иркутске, тещу в Испании, соседа на Кипре — все они здесь, рядом, в сердце моем, в уме, мы проросли душами, сплелись корнями — Дух Святой сроднил нас, связал узами великой любви.

Лишь малое время — два, три часа — на Горе Блаженств я испытал блаженство истинной божественной любви — с тех пор, как с эталоном сверяю отношение к людям, потому что не было у меня тогда врагов, всех до единого любил, как Господь любит праведников и грешников, и солнечный свет и дождик посылает на каждого. Всего на несколько мгновений Господь сделал меня святым, лишь на краткое время благодать Божия подняла меня в рай — и эти мгновения стали самыми счастливыми. Лишь на миг в красотах природы, во свете радуги, в мерцании звезд, ликах святых икон, в улыбках детей и стариков — отразился прекрасный Лик Господа моего — и с тех пор всматриваюсь в отражения света истины, ищу следы чудесных посещений, прислушиваюсь к отзвукам всеобщей молитвы благодарения и славословия — и нет-нет, но разыскиваю, и найдя, ценю как наивысшую драгоценность, как незаслуженный самый ценный богатый дар.

Блаженный Силуан, каждое слово которого прожигает ум и душу, писал: «Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше любит. «Любящие Мя — люблю, — говорит Господь, — и ищущие Мя обрящут благодать» (Пр. 8, 17). А с нею хорошо жить, весело душе, и душа говорит: «Господь Мой, я — раб Твой». В этих словах великая радость: Если Господь наш, то и все наше. Вот мы какие богатые.» Как взыграла душа от этих слов — подобно младенцу Иоанну во чреве Елизаветы при встрече с Девой Марией! Узнало сердце Господа моего, Бога Слово, дарованное мне словом Силуана Афонского. …Внезапно я стал богатым, и рухнули границы, снесло меридианы с параллелями, часы с минутами, рубли с долларами, километры с парсеками — богатство моей души, охватив землю и космос, уничтожило тленное, распахнув бесконечные просторы вечности. С тех пор я всюду свой, мне спокойно и уютно, как дома — в любой точке вселенной. Если все наше, то всюду мой дом, все пути — прямые и правильные, ведущие домой.

Ангел на плече

Люблю

Тебя, Ангел-Хранитель во мгле.

Во мгле, что со мною всегда на земле.

А. Блок

За окном летят поля, перелески, мелькают дороги, дома, лошади, коровы. В небе порхают птицы, плывут облака. Занятно смотреть в окно, появляется впечатление полета, в глубину души затекает теплая струя покоя. Вспоминается нечто похожее, что я испытывал однажды. Что это было, когда и зачем?.. Не помню точно, но было.

Апостол Павел о своем посещении Третьего неба много лет тому назад — и будто сегодня утром — сказал: «не знаю — в теле, или вне тела». Ну, во-первых, мне точно известно, что я не на Небесах, а во-вторых, не «в теле» — оно, лежит на дне окопа в позе эмбриона. Правда, иногда меня посещают сомнения, а моё ли оно, или все-таки чужое — вон их сколько на поле боя, в том же эмбриональном состоянии. Почему эмбрионы? Наверное потому, что нам предстоит родиться в новую жизнь, совсем не похожую на ту земляную, что для нас завершилась. А там, в ином мире, всё иное — то, что наше иррациональное сознание отвергает и повергает в ужас — духи падшие и ангелы Божии — выходят из сумрачного марева неверия, из суетного наркоза богоборчества и обступают духовных новорожденных, как бы вопрошая: что, малыш, сюрприз? А вот с этого мгновения давай разберем твою жизнь по событиям, по словам и даже помыслам.

Похоже на то, что я опростался от тела и свободно летаю со скоростью мысли, хотя, может ли быть какая-либо точность в таком деле... Могу предположить, душа моя, покинув тело, в течение трех дней прощается с земным и готовится к итоговому суду. Вот и земное время для меня уже изменилось, поэтому вряд ли могу точно определить который из трех дней проживаю в настоящий момент. С пространством, в привычном смысле слова, тоже всё не так… Впрочем, точность пространственно-временных координат в настоящее время меня нимало не занимает. Дело в том, что мне уже довелось на предельной скорости прокатиться по линии жизни до самого рождения и вернуться обратно — это путешествие весьма опечалило. То, что раньше казалось несущественным, обычным, распространенным, коснувшись меня лично, моей судьбы, предстало передо мной во всем преступном уродстве. …Это с одной стороны. И если бы не было «другой стороны» моей нынешней работы — спасительной, очищающей — не уверен, выдержал бы я всё это… всё это…

Вот и сейчас… или прежде? Неважно. Видимо картина с моим бездыханным телом в позе эмбриона на дне траншеи накрепко засела в голове. Видимо, чтобы животный страх смерти не остановил меня на пути самопознания, — именно сейчас… или прежде? Неважно. Независимо от последствия меня отнесло в точку рождения причины. И что самое удивительное, всё происходит на вполне будничном уровне. Вот, извольте видеть.

В управлении день выдачи зарплаты. В кассе обычная толкучка. Стою в очереди нервных, вечно куда-то опаздывающих мужчин, меня дергают за рукав, хлопают по плечу — смотри не увильни, собираемся в кабинете начальника участка. Я уныло киваю, мне все это опротивело, но вынужден терпеть. Склоняюсь к зарешеченному окошку, из толстых намоченных влажной губкой пальцев кассира получаю мятые засаленные купюры. Расписываюсь в строчке ведомости с моим именем, с обидно маленькой цифрой.

Отхожу от кассы, покидая нервную очередь, буквально выталкивающую меня — и сразу попадаю в объятия уже нетрезвого Васеньки, который цепляет меня за рукав и тащит во тьму коридоров с выключенными лампами дневного света. Не смотря на уменьшительное именование — Васенька, лапочка, малыш — детина огромен, силён, агрессивен, особенно после употребления спиртного. «Лапочка» Васенька грубо усаживает меня за длинный стол, составленный из трех обычных канцелярских, накрытых лиловыми чертежами, на которых нормальный человек ничего разобрать не сможет, будь он хоть дешифровщиком из очень специальных органов, но мы-то читаем, и более того — эту зашифрованную лиловую муть «выносим из камералки в натуру». Вот они, специалисты высокого профессионального уровня, которых с первого дня воспринимал не просто «инженеграми», а интеллектуальными суперменами, и глядел из своей мальчишеской тупости снизу вверх. Это раньше, а сегодня за столом восседают опостылевшие коллеги, сотрясая накуренное пространство взрывами сквернословия, пошлого смеха и басовитых крякающих возгласов. Чувствую собственную чужеродность на этом «празднике жизни».

Всё как обычно — частокол бутылок, тарелка с нарезанной колбасой, трехлитровые банки с огурцами, помидорами, консервные жестянки с кильками в томате, шпротный паштет, грязные стаканы, один из которых наполняется наполовину и ставится мне под нос, заботливым «лапочкой». С утра во рту ни крошки, преодолевая спазмы желудка, с отвращением выпиваю залпом, хватаю кусок колбасы, огурец, жую, глотаю, запиваю кислым выдохшимся пивом. С минуту ожидаю реакцию организма, ощущаю замещение тошноты и голода легким расслабляющим опьянением. Со стыдом наблюдаю в себе желание «продолжения банкета», что замечает и Васенька, подливая посошковую порцию водки, выдергивает меня из-за стола и грубо выталкивает в магазин за моей лептой, которую я обязан привнести в материальное основание пиршества.

Из прокуренного помещения выхожу на «свежий воздух», половину объема которого заполняют выхлопы двигателей автомобильных мастодонтов. Вприпрыжку перебегаю дорогу, лавируя между ворчливо рычащими грузовиками, влетаю в магазин. За прилавком стоит прямая как верста коломенская, как сибирский утёс, грозная продавщица Маня. Женщина испытывает ко мне прямо-таки материнские чувства, или снисхождение, учитывая мой удрученный вид, который самому противен. Увидев меня, улыбается, сверкая золотыми зубами, наклоняется под прилавок, достает оттуда два полиэтиленовых пакета. Заглядываю внутрь. В черном пакете обнаруживаю бутылку обычной водки, двести граммов докторской колбасы и банку кабачковой икры — это в управление на «праздник жизни». В светлом пакете — «Посольская», говяжья тушенка и буханка «Бородинского» хлеба в вакуумной упаковке — сплошной дефицит. Расплачиваюсь, чуть не насильно запихивая мятые купюры в ухоженные пальцы с маникюром в золотых кольцах — это чтобы не платить услугой за услугу. Знаем, плавали, что за услугу ожидает от меня эта мощная женщина с трепетным сердцем. Она грустно улыбается, намекая на то, что все равно когда-нибудь подловит меня и увлечет-таки в свою комфортно обустроенную подсобку. Я униженно улыбаюсь, рассыпая витиеватые благодарности.

Прячу белый пакет за пазуху безразмерной куртки, забегаю в управление, выставляю на стол черный пакет, выпиваю третий «транш» Васиного подношения и под ворчливое «мне нужно в туалет» сбегаю из управления. Чтобы максимально протрезветь и унять трусливую дрожь в руках и ногах, иду быстрым шагом по тротуару вдоль автодороги с рычащими грузовиками, окутывающими редких прохожих голубоватыми газами из толстых черных выхлопных труб. Раздражение вместе с темнеющим зданием управления уплывает назад, за спину, ему на смену приходит отчаянная решимость сегодня же разрешить свой «кризис среднего возраста», модный в среде рефлексирующей интеллигенции, захвативший в плен и меня. Это третья попытка, поэтому самая решительная. От этого захода ожидаю очень многого. Не может быть, чтобы все напрасно, должен же он, наконец, войти в мое положение и помочь.

В здание военкомата вхожу с решительным видом, солдатик на проходной даже головы не поднимает, наверное, задремал служивый, устал от мальчишек, за шутками, прибаутками, скрывающими страх. Большинство призывников совсем не жаждет оторваться от маминой юбки, чтобы попасть в грубые руки сержанта, а еще страшней — в лапы террористов в горячую точку. Их можно понять — ведь там бородатые звероподобные «духи» практикуют отрезание головы, сдирание кожи и распятие на кресте. Мальчишкам от перспективы такого «экстрима» ужасно страшно — а мне самое то, что нужно! …Чтобы наконец унять черную тоску моего бессмысленного существования, когда буквально всё нервирует, раздражает, бесит, а по ночам хочется выть и рвать зубами подушку.

Военкомат в эти вечерние часы опустел, только седой военком сидит за столом, перебирая личные дела призывников. За каждой такой вроде бы несерьезной бумажкой — чья-то судьба, родители, сестры, друзья. Вот полковник и раскладывает часами зловещий пасьянс, решающий, кому жить, а кому погибнуть, или стать инвалидом на всю жизнь.

Молча вхожу в кабинет военкома, решительно сдвигаю бумаги, расчищая оперативный простор. Под гробовое молчание старого солдата выставляю на стол бутылку водки, банку тушенки, кладу буханку хлеба. Полковник тяжело вздыхает, свинчивает пробку, наливает себе полный стакан экспортной водки, мне плещет на донышко. Крупными глотками выпивает весьма качественный напиток, по-деловому армейским ножом вспарывает жестянку тушенки, сдирает полиэтиленовую пленку вакуумной упаковки с буханки хлеба, разрезает на толстые куски. Садится в кресло, неспешно размазывает по хлебу душистую массу тушенки, тщательно пережевывает, глотает, закуривает «Беломор» — и только после череды манипуляций поднимает на меня усталые глаза с красными прожилками под кустистыми седыми бровями.

В этом кабинете я уже в третий раз, поэтому тупо молчу, разглядывая левый погон военкома с тремя звездочками по двум просветам. Но не сам погон привлек сейчас мое внимание — за спиной полковника появился макет памятника с коленопреклоненным ангелом. Так вот этот самый ангел, оплакивающий погибшего воина, печальный небесный вестник — будто сидит на плече полковника и что-то пытается мне сказать.

— Ну что тебе от меня нужно? — хрипловатым голосом смертельно усталого человека спросил военком. — Сколько раз объяснять, я тебя в армию на возьму.

— Не имеете право! — взвизгнул я мальчишеским фальцетом. — Я доброволец! Отличник боевой и политической, наконец! Немедленно отправьте меня на войну!

— Да иди ты… — прошептал полковник и, показав за спину, как раз туда, где находился ангел, сказал: — Видишь макет памятника, это для Аллеи героев на кладбище. Там их, с нынешней войны, уже двенадцать. Матери пацанов сходят с ума от горя, отцы следом за сыновьями умирают от разрыва сердца. А знаешь, что самое страшное для меня? Такие как ты, хорошие парни, погибают в первом же бою. А подлецы, трусы и садисты, кому «война как мать родна» — эти живут до старости, и еще умудряются с войны привозить так называемые трофеи — магнитолы, автомобили, золотишко, наркоту. Хочешь в цинке через месяц поступить на Аллею героев?

— Хочу! Очень хочу! — выпалил я.

— Пошел вон, мальчишка! — рыкнул полковник, хватаясь за рукоятку широкого армейского ножа с пилой по обуху. — И чтобы я тебя больше не видел! — И для большего эффекта, сопроводил команду на выход тирадой отборного сквернословия.

Вылетел из военкомата, как щенок, избитый грязным веником. Долго плутал по ночным улицам, вернулся в управление, где «праздник жизни» продолжался, как водится, до утра, пока не опустеют кошельки, пока не уснут на столах самые стойкие бойцы алкогольного фронта. Как всегда, под занавес появился Юрка. Он молча положил руку мне на плечо, прошептал:

— Опять прогнал?

— Ага.

— Так тебе, дурачку, и надо.

— Почему это, как добровольцем на фронт — так сразу «дурачок»!

— А потому, что в твоем случае это дезертирство. Фронт сегодня здесь, в этом пьяном бедламе, среди вот этих сто раз обманутых, тысячу раз ограбленных трудяг. А ты, значит, решил покончить жизнь самоубийством? Да еще нашего военкома под это подписать? По-моему, это подло.

Через два дня меня вызвали в отдел кадров. Замшелый чиновник старой школы, «умеющий работать з людямы», профессионально пряча глаза, протянул зеленую бумажку. Я расписался в получении повестки от военкомата — мне предписывалось явиться в 9-00 в клинический институт для медицинского освидетельствования. Там в течение трех дней меня осматривали светила медицины, просвещали рентгеном, кололи иголками, прощупали каждую клетку организма. Пока я боролся с рвотным рефлексом, истекая густой слюной и слезами, нежные девочки-медсестры решительно засовывали в горло японскую лампочку гастроскопии, рассматривая изнутри каждый сантиметр кишечника. Наконец, выявили у меня хронические заболевания, о которых я и не подозревал. Вердикт симпозиума был страшен, во всяком случае для меня: не годен к строевой в мирное время, ограниченно годен в военное время. То есть даже во время войны — в лучшем случае, сидеть в военкомате и корпеть над бумагами. Понятно, товарищ полковник, так значит, вы отомстили за мою экспортную водку, дефицитную тушенку, хлебушек в вакууме — и требование отправить добровольцем на фронт! Ну, спасибо!..

Через полтора месяца зашел ко мне Юра. Он был печален, как никогда. Швырнул передо мной на стол пачку фотографий. Пока он извлекал из портфеля, открывал, разрезал и наливал, я тупо разглядывал цветные фотографии 19 Х 24. Растерзанные тела солдат в ярко-алой крови, иссеченные осколками, черные от копоти бронетранспортёры — и надо всем этим белозубые бородатые бандиты, позирующие для иностранных наймитов, плативших за каждого убитого русского воина немалые деньги. В последнюю фотографию я впился глазами, мои трясущиеся пальцы не хотели держать глянцевый листок, он трижды выпадал из рук. Но я снова и снова поднимал и рассматривал. На той фотографии наш военком стрелял в воздух, у его ног — парила теплая влажная земля траншеи. В яме стояли рядом восемь красных гробов. Слева и справа от большой братской могилы стояли солдаты в парадной форме, стрелявшие в воздух. За спиной военкома белел высеченный из мрамора памятник погибшим героям, а на плече его, как тогда в кабинете, плакал коленопреклоненный ангел.

— Если бы полковник тебя не прогнал, в одном из гробов лежал бы ты, Платон, — проскрипел Юра. — Верней, фрагменты тела. Когда ты был у него в последний раз, он как раз подбирал кандидатов для срочной комплектации роты новобранцев. Тогда наши войска несли большие потери. Так вот во время передислокации роты к месту несения службы, они попали в засаду. Короче, всех до одного расстреляли.

Слушал Юру, а сам рассматривал белого ангела на плече полковника. Это он, мой ангел спас меня от неминуемой гибели. И не случилось бы ни боли покаяния, ни счастья очищения.

А началось-то всё как бы ненароком, правда, в тот день у меня случился очередной приступ недовольства моей бессмысленной жизнью. Как я понял чуть позже, это голодная душа требовала заполнить космический черный вакуум, больше похожий на разверстую бездну отчаяния.

Забрёл я тогда в крошечный монастырь, расположенный в лесной глуши, на берегу озера с темной торфяной водой и камышом по берегам. Впустил меня седовласый мужчина в залатанной телогрейке, велел сперва зайти в церковь, поклониться престолу. Я сделал, как он велел. Потом направил в дом, чтобы там ожидал вечернюю службу, на которую позовут ударом колокола. Я занял пустую комнату, сел на кровать и заскучал. Прилег на спину, стал рассматривать потолок в потеках, заскучал еще больше. Рывком поднялся, вышел из своей комнаты и толкнул дверь в соседнюю. Там стоял монах, не в телогрейке как давешний вратарник, а в черной рясе, именно такой, как нужно, такой, как в кино. Не смотря на моложавое лицо, борода у него была длинной, с проседью.

Давно хотел поговорить с монахом — любопытно было, почему молодой человек, неглупый, не урод, не псих — уходит из мира, где так много всего интересного, красивого. Как, например, отказаться от веселья, вина, женщин, жареного мяса, кофе с сигаретой? Зачем нормальному мужчине забираться в лесную глушь, самому себя закрывать в тюрьму?

Пока я раздумывал, с какого вопроса начать, монах молча подошел к настенной полке с книгами, снял оттуда потертый том под названием «Апостол» и протянул мне. Потом открыл дверь и так же молча выпроводил вон. Видимо, прервал молитву, что для него является первейшей обязанностью и, по всей видимости, единственным утешением. С этим тоже еще предстоит разобраться, ну а где еще, если не в монастыре, именно здесь к тому все и располагает. Нехотя вернулся в комнату и от нечего делать открыл антиквариат на первой попавшейся странице. На глаза попались странные слова: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».

Ничего себе, думаю, значит Бог заранее знал, что мы все станем преступниками, позволил этому случиться, и все для того, чтобы простить? В голове зароились мысли, много разных мыслей, и еще больше вопросов. Стал читать дальше: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Мой рациональный разум сходу принялся отвергать каждое слово апостола, я ничего не понимал, но мне это все очень нравилось, с каждым словом, с каждой секундой все больше!

Даже мысль такая прозвучала: как здорово сказано! Неужели это когда-то давным-давно сказал человек? Сверху на листе прочел: «Послание к римлянам апостола Павла». Ну да, апостол, ну конечно, ученик Господа Иисуса Христа — но все же человек. Откуда, спрашивается, в его голове появились такие мысли, кто ему сказал, кто научил? И тут вторая мысль прозвучала во мне: так люди не говорят, такое может сказать только Бог, через человека, своего ученика, апостола, святого. Принялся читать дальше, забыл обо всем, увлёкся… И вдруг понял, что, пожалуй, все что читал раньше — ну там, детективы, романы, классическую литературу в школе — показалось пресным, что ли, пустым, и уж точно, сотни книг, прочитанных прежде, не стоят одной строчки из Апостола.

Внутри что-то щелкнуло, неожиданно встал и, прижимая Апостол к груди под лацканом пиджака, — вышел из монастыря. На прощанье оглянулся — и напоролся на пронзительный взгляд монаха, стоящего в воротах. Думал, он закричит, потребует вернуть святую книгу, но молчаливый человек в черном лишь перекрестил меня и вернулся вовнутрь, наверное, на вечернюю службу, о которой сказал привратник. По-прежнему, прижимая Апостол к груди, как драгоценность, быстрым шагом вернулся в санаторий. Не терпелось вновь уединиться в комнате, чтобы приникнуть к источнику таинственных знаний. Всю дорогу в голове звучало вновь и вновь: человек так не говорит, так может говорить только Бог!

Ночь я провел в обществе удивительных людей. Они думали и говорили не так, как мои знакомые. Каждый шаг, каждое слово, каждый вздох этих людей — подчинялись чему-то очень сильному, великому и мудрому, что я определил словом «вера».

Тогда, именно в ту ночь, мне удалось впервые испытать чувство полёта. Нет, тело лежало на кровати, глаза читали книгу, ум погружался в пучину мудрости, а душа на огненных крыльях ангела летела, летела в сияющие небеса.

Вот почему человек в черном не остановил меня — знал, что прочтение Апостола сообщит моему проснувшемуся разуму голод и острое желание приникнуть к Первоисточнику. Получив из моих рук томик Апостола, он сразу протянул Евангелие, так же молча. Там я обнаружил закладку. Прямо на ходу, пока ноги сами несли меня по лесу к зданию санатория, я открыл книгу на Евангелии от Иоанна. Если бы на горизонте вырос клубящийся гриб ядерного взрыва, должно быть, прочитанные мною слова затмили бы эффект от апокалиптического события. То, что я прочел в Апостоле, верней, то, что мне удалось понять — спрессовалось в эти слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1).

Вот он — ключ, открывающий огромную дверь в непостижимую вечность. Любимый ученик Иисуса Христа получил это «сообщение», а лучше сказать «откровение», непосредственно от Бога. Мне приоткрылась завеса бытия Сына Божиего до Его воплощения на земле. Он был Богом Словом. Дальше — больше: «Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Подпрыгивая на кочках, не замечая хлестания ветвей по лицу, я именно летел над землей, ощущая себя человеком — челом, устремленным в вечность, — возможно, впервые в жизни.

Хотелось закричать на весь белый свет: это Бог говорит с нами! Чем заслужили мы, отвернувшиеся от Него, столь высокого божественного доверия? А ведь только открой самое мистическое Евангелие, прочти первые слова — и вот она — вечность в самом простом величественном виде! Сам Бог открывает нам тайну из тайн.

В тот миг я впервые обратил внимание на закладку — то была картонная иконка 9 Х 12 под названием «Иоанн Богослов в молчании». Ангел на плече Иоанна диктовал, апостол же записывал в книгу первые слова Евангелия.

И опять ангел! И что характерно — на плече!..

Я пронесся мимо людей, фикусов, кресел и стойки в рекреации санатория, вошел в комнату, запер дверь и сдавленно закричал: «Вот оно: Слово — начало всей жизни человеческой!» Как же я умудрился прожить такую долгую жизнь, такую пустую и суетливую, и только под занавес узнать эдакую красотищу! Вспомнились слова — неважно кто их произнес — важна только суть: «Красота спасет мир». Конечно, в миг, когда распахивается дверь в бесконечную огненную вечность, обнажается великая красота нашей человеческой жизни — она изначально божественна! … И только от каждого из нас зависит, откроем ли мы дверь Стучащему, впустим ли в сердце эту совершенную Красоту — Бога Слова, Бога Любви, Сына Божиего, Сына Человеческого.

Забыв о еде, о сне, о лечебных процедурах — обо всем на свете — я прочитал Евангелие, буквально впитывая каждое слово. И уже вечером стоял в монастыре перед тем самым человеком в длинном черном одеянии, который открыл мне дверь в прекрасную вечность. Мы проговорили всю ночь, до рассвета. Получив самое важное задание — приготовиться к исповеди за всю прожитую жизнь — я вышел из церкви, поднял глаза к небу, увидел мириады ярких звезд над головой — и принял эту божественную Красоту в сердце. Оно, больное сердце мое, вдруг распахнулось и без труда вместило в свои необъятные объемы всю эту безграничную вселенную, всех людей, животных, птиц, звезды и весь космос…

В те начальные дни и ночи я только начал покаяние. Я тогда не подозревал, насколько лет растянется это животворящее действие. В те начальные дни мне удалось лишь слегка коснуться великой тайны вечности, сделать первый шаг, но и за это получил нечто настолько огромное, что называется сЧасть-ем. Да, я стал частью Божественной вечности, принимая внутрь своего естества часть Божественной Плоти и Крови. Я стал частью бесконечного божественного совершенства. Частью чего-то настолько великого и таинственного, что умом понять невозможно — только верой.

После первой исповеди, которую помог совершить иеромонах Иосиф — так его звали — он позвал меня в свою келью и сказал: «Я только слегка помог тебе исповедать самые страшные смертные грехи. А есть еще такие, которые скрываются за мелкими, но от этого не становятся менее коварными. Тебе еще предстоит многое узнать и испытать на пути покаяния. Я помог тебе сделать первый шаг, и вот смотри, что они мне сделали. — Он поднял черную рубашку, открыв на своей спине и боках красно-фиолетовые гематомы. — Так они мстят за то, что мы изгнали с Божией помощью часть нечистых из твоей души.»

Вероятно, из-за моей немощи, видимо, из-за непонятной мирянам снисходительной монашеской любви, отец Иосиф принял на себя месть сил зла. Почти, но не всю. Немного и мне досталось. И этого «немного» хватило бы на то, чтобы умереть и низвергнуться в ад, если бы не покров Божий, который распростер надо мной монах своей привычной монотонной молитвой.

Он протянул мне книгу про афонских монахов, по привычке заложив нужное место иконкой «Прп. Иосиф Исихаст». И вот, что я там прочел: «после таких восьми лет от палки, которой давал своему телу каждый день из-за плотской брани, от поста, который я держал, бдения и других борений, я превратился в труп. И слег больным. И уже отчаялся. Ибо потерял надежду победить бесов и страсть. И однажды ночью, когда я сидел, открылась дверь. Я, склонившись, творил Умную молитву и не посмотрел. Подумал, что это отец Арсений открыл. Затем чувствую снизу одну руку, раздражающую меня к наслаждению. Смотрю и вижу беса блуда, плешивого. Я бросился на него, как собака, такая была у меня на него ярость, — и схватил его. И на ощупь волосы у него были, как у свиньи. И он исчез. Все вокруг наполнилось вонью. И с этого мгновения ушла вместе с ним и брань плоти. И стал я впредь безстрастен, как младенец. В тот вечер показал мне Бог злобу сатаны».

Потом всю ночь видел я со стороны, как бы из-за толстого стекла, эту войну геронты Иосифа с черными существами, с серной вонью и с парализующим страхом, сковывающим всего меня, стороннего зрителя. Конечно, я был предупрежден, конечно, был всего-то наблюдателем, но и эти страсти могли бы меня погубить, если бы не моя Иисусова молитва, которая пульсировала во мне, как мощный поток крови в артериях. И тут вспомнился разговор двух подвижников: «Кто тебя научил самодействующей молитве, отче?» — «Бесы». И еще: «Всё от меня было», и еще: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».

Так начался, и еще очень нескоро закончится, мой путь к истинному покаянию.

Отсроченное убийство

незнакомец был киллером "Триады", владеющим

техникой ударов отсроченной смерти, именно этот удар и стал причиной смерти

Брюса Ли

А. Сидоренко «Мир непознанного»

Впервые услышал ироничное: «Так говоришь, людей не убивал?» — это когда на первой исповеди на вопрос «убивал?» ответил твердо: «нет!»

В тот же миг передо мной как будто открылась давно закрытая дверь в мою «героическую» юность. И что же я там обнаружил!

Завидовал я лучшему другу? Убеждая себя, что мне эта страсть несвойственна, но иногда, лишь иногда, чувствовал, как в груди вздрагивала холодная скользкая гадина, затягивая петлю на обмирающем сердце. Но вот ко мне приближается Юра, на его мужественном благородном лице сверкает дружеская улыбка, он говорит нечто приятное — змея выскакивает, расправляет перепончатые крылья и черным драконом улетает — куда? — наверное к другому юноше, у которого друг не такой благородный парень. Да, безусловно, Юра обладал не только крепкими нервами, тренированным телом, но и тонкой душевной организацией. Ко всему прочему, он был безумно смелым, иногда безрассудным и даже безалаберным, но мне-то было известно, что под маской шута, которую он изредка надевал, всегда и везде скрывалось истинное лицо — расчетливого, спокойного, уверенного в своих силах мужчины. Конечно, мне, мальчишке, хотелось хоть чуточку быть на него похожим.

Может быть поэтому, когда ко мне подошел плечистый седой тренер и предложил «походить на его тренировки, может, понравится» — я воспринял это событие, как перст судьбы. Особенно учитывая, что он тренировал Юру и всего за полтора года сделал его чемпионом города. Мастер, как его называли, при моем появлении в спортзале клуба Динамо, приказал переодеться и надеть огромные тренировочные перчатки, которые кололись изнутри конским волосом и казались пропитанными насквозь едким мальчишеским потом. Мы оба забрались на ринг, я запрыгал на войлочном покрытии, а Мастер заставил бить себя, что есть сил. Наверняка, я уподобился ветряной мельнице, размахивая руками, меня пронзил стыд за свое неумение хотя бы чуточку пробить его защиту и нанести удар в голову. Но вот он слегка коснулся мягкой кожей перчатки моего лба, по которому струились ручьи пота, перед глазами поплыли его улыбающееся лицо, канаты, светлый квадрат окна, насмешливые рожицы юных спортсменов — и я упал в его железные объятья:

— Ничего, ничего, ты молодец, на сегодня достаточно, — сказал он мне на ухо. — Прими душ, переоденься и зайди на минутку.

Холодный душ подействовал на меня ободряюще. Я стал легким и гибким. Усталости как не бывало. Головокружение прошло. Я насухо вытерся, одел брюки с рубашкой и с курткой в руках вошел в зал. Мастер остановил меня на пороге, пальцем показав на мои не вполне чистые кеды — я замер. Ну, думаю, вот и закончилась моя спортивная карьера. Но тренер положил тяжелую руку мне на плечо и доброжелательно произнес:

— Ну, во-первых, я тебя беру! Завтра приходи не как сегодня с набитым пузом, а поешь за два часа до тренировки. Во-вторых, на ринге я узнал твои возможности и уяснил, как тебя тренировать. У тебя длинные руки, ты такой… интеллигентный юноша, поэтому будем из тебя лепить фехтовальщика — это такой стиль ведения боя, когда ты держишь противника на длинной дистанции и набираешь очки неожиданными точными ударами в открытую защиту. Но как я успел заметить, твои трицепсы длинны и неплохо накачаны, грудные мышцы тоже. Поэтому! — Он поднял указательный палец. — Я тебя научу сильному удару с правой, доведем его до трехсот килограмм — и ты каждый бой будешь завершать нокаутом в первом раунде. — Большой палец нырнул за спину. — Думаешь, почему эти пацаны смеялись над тобой?

— Наверное потому, что я дрался как девчонка, — предположил я уныло.

— Ничего подобного, — произнес он шепотом. — Они завидовали тебе. Ни у одного из них нет таких физических данных и умственных способностей, как у тебя. Уверен, если бы на моем месте там, на ринге, оказался любой из них, он бы уже схватил нокаут, от тебя. Вот так. Завтра продолжим. До свидания.

Полгода тренировок у Мастера — право слово, великого мастера — пролетели как три дня. Он был строгим и даже в чем-то жестоким тренером, но на первых соревнованиях я понял, что он успел всего за несколько месяцев «вялую девчонку» натаскать до уровня непобедимого воина. На тренировках, как Луи де Фюнес во время спектакля, я терял по три килограмма собственного веса. С тела слетел юношеский жирок, лицо стало «высеченным из гранита», мышцы даже в расслабленном состоянии были твердыми и, казалось, звенели как та самая сабля, которой дрались фехтовальщики. После упрямых тупых избиений огромного мешка с человеческий рост, я подходил к динамометру, частыми короткими вздохами нагнетал внутри силу, наконец, происходил внутренний взрыв, я бил без размаха по мягкому кожаному диску, стрелка подпрыгивала и замирала на цифре «300», потом довел показатель до «360». Разумеется, чтобы не закрепостить мышцы, я «фехтовал» с тренером на ринге, прыгал через скакалку, ритмично бил дрыгающуюся грушу, выучил и довел до автоматизма три «моих персональных» серии ударов — и тут пришло время городских соревнований.

С интересом наблюдал за собой, как бы со стороны — вроде бы должен волноваться, но оставался спокойным как удав. Мастер, который после первого разговора на пороге спортзала, больше никогда меня не хвалил, перед выходом на ринг лишь хлопнул тяжелой рукой по плечу и тихо произнес:

— Только нокаут в первом раунде! Как откроет защиту, сразу бей прямым справа.

Передо мной на ринге, в противоположном синем углу, сидел, развалясь, огромный детина, жирный, пузатый, на полголовы выше меня. Интересно, из какой-такой весовой категории этот хряк — явно не моей! Когда детина изобразил страшную рожицу и плюнул в мою сторону, я вспомнил его и сразу понял слова тренера «только нокаут в первом раунде». Во-первых, видел его у входа в наш спортклуб, он также как сейчас в развалку сидел в огромном ядовито-красном Кадиллаке, ожидая, скорей всего девочку из секции художественной гимнастики — там водились такие красавицы, от созерцания которых дух захватывало, только они смотрели на боксеров свысока и близко к себе не подпускали. Ну точно, вот она, выпорхнула из дверей, балетной походкой подлетела к автомобильному монстру и привычно заняла место рядом с плейбоем местного разлива, а тот даже не взглянул на красавицу — его больше занимала реакция таких же как я безлошадных пешеходов, толпящихся на остановке автобуса под бетонным козырьком.

После удара гонга, детина продолжал сидеть, выражая презрение ко мне, рефери и всей публике, собравшейся на гладиаторские бои. После третьей просьбы рефери встать и приступить к избиению младенца, прыгающего напротив, хряк с трудом оторвался от табурета и пошел на меня в атаку — именно пошел, вразвалку, лениво… Руки в жестких перчатках, явно не по рангу соревнований, он держал на уровне пупка. Я охладил его пыл парой быстрых ударов в печень и сердце — сразу он, скорей всего, ничего не почувствует, зато через минуту-другую у него заболит живот и начнутся перебои в сердце. А сейчас жиртрест на секунду остановился и удивленно воззрел на меня, как сонный бизон на убегающего кролика. Мне бы и этого хватило, чтобы нанести нокаутирующий удар, но какой-то мелкий шалун внутри попросил сперва поиграть с толстяком, сбить с него высокомерную спесь, а уж потом нанести тот самый разящий удар справа, весом в 360 килограмм. И я поддался искушению…

Отскочил от соперника, закружил вокруг, нанося удары слева, заставляя привыкнуть к тому, что именно слева ему грозит опасность. Вот он и кулаки сдвинул влево, да там и держал на уровне пояса. Мастер из своего угла за канатами уже махал рукой: мол, кончай балет, бей справа! …Лишь на долю секунды отвлекся, и в тот миг откуда-то снизу в меня полетел жесткий кулак, но настолько медленно, что я успел уклониться, защитив голову, но кулак достал мое левое плечо, там словно взорвалась бомба, полыхнула горячей болью — и я почувствовал себя перед динамометром, накапливая внутри мощность взрывного импульса. За сотую долю секунды передо мной мелькнуло самодовольное поросячье лицо противника, моя правая рука незаметно для глаз дернулась, превратившись в серое облако — глаз человека не способен зафиксировать траекторию полета перчатки во время нанесения разящего удара. Все наблюдали только вот что: огромное тело передо мной качнулось и с грохотом рухнуло на войлок ринга. Трибуны взорвались воплями восторга, Мастер облегченно вздохнул, показав мне кулак: мол, я с тобой еще разберусь. Рефери, увидев выброшенное белое полотенце тренером противной стороны, поднял мою руку, а я, весело насвистывая, подлез под канаты и оказался в железных объятьях Мастера, ничего хорошего мне не предвещающих.

Потом был допрос в кабинете заместителя министра МВД — он-то и был папой того хряка, которого я отправил в нокаут. Самое интересное, что сам родитель имел весьма субтильные формы тела и вёл себя уважительно и вежливо, хоть и удалось заметить в нем какую-то гаденькую скрытую ярость. Я уже было приготовился в наручниках выйти от него туда, где томятся заключенные преступники, но вдруг на меня напало такое спокойствие… В тот миг мне стала понятна безалаберность Юры — она была сродни смирению приговоренного на эшафоте, с любопытством наблюдающего за манипуляциями палача. Может, это настроение передалось заместителю министра, а может, Мастер серьезно поговорил с ним, только передо мной на поверхность стола лег распечатанный в типографии бланк.

— Можно узнать, что это? — спросил я, тупо уставившись на документ.

— Официальное предупреждение о том, что отныне тебе запрещается применять свои навыки, полученные в боксерской секции спортклуба Динамо, — монотонно пробубнил гражданин начальник, испепеляя меня ненавидящим взглядом.

— Но как же я буду заниматься боксом? — спросил я недоуменно. — Ведь именно для «применения навыков» меня тренировал самый лучший Мастер бокса в стране.

— А он больше не тренер, а ты — не боксер. Вы оба уволены! Понятно?

— Да, конечно, — кивнул я, едва сдерживаясь, чтобы и папе не треснуть, как сыночку. — Как сынок?

— В больнице, — прохрипел заботливый отец. — У него сотрясение мозга.

— Сочувствую.

— Это вряд ли… — Глянул на заполненный мною бланк, подписал повестку и рыкнул: — Пока свободен.

У выхода из здания министерства меня ожидал Мастер.

— Вас тоже уволили? — спросил я понуро.

— Не дождутся! — выпалил он, улыбнувшись. — Меня уже в ЦСКА взяли, с повышением, буду тренировать армейскую сборную.

— А как же я?

— Твоя карьера боксера, Платон, кажется, завершилась. Но как хорошо — нокаутом! Юра твой тоже, как выиграл первый бой, так и его попросили с вещами на выход. Зато боевые навыки — на всю оставшуюся жизнь.

Года через два Юра пригласил меня на чемпионат страны — хоть мне и нравился бокс, но участвовать в боях в качестве зрителя не любил. Там и встретились с Мастером. Он взял мое предплечье в стальной захват и спросил:

— Тебя в милицию больше не вызывали?

— Нет, а зачем? Боксом не занимаюсь, навыки не применяю…

— А меня еще трижды допрашивали. Только новое спортивное начальство заступилось — видишь, вырастил чемпиона страны.

— Не понимаю, почему вызывали?

— Парнишка тот, которого ты нокаутировал, пролежал в больнице с полгода, потом в санатории. Ну там, сотрясение мозга – ерунда, но твой удар в зону сердца, видимо, спровоцировал микроинфаркт. А через два года после боя с тобой у него оторвался тромб, и он в больнице скончался. Конечно, сам виноват — диету не соблюдал, тренировался так себе, лениво. У него этих тромбов было — по всему телу. Тромбоз! Ему вообще боксировать нельзя было. Но там такой папа, что многим жизнь испортить может. Так что поставь свечку за упокой Владимира — так парнишку звали. А что еще…

Итак, я убийца. И неважно, что Вова был при жизни больным и капризным, не важно, кто у него папа. Главное в этой беде — мой смертельный удар, и то, что я убийца. Господи, помилуй и прости!

Мальчишки играют войну

Войска собирает

«Зарница» –

Военная наша

игра.

БДХ п/у В. С. Попова

С тех пор в моей жизни всё не просто так. Вот и сейчас, еду, лечу, несусь на поезде, теряясь в догадках, отгоняя помыслы, мешающие сосредоточиться на главном. Один из них твердит: «Видишь, как весело проводят время соседи по вагону, подсядь к ним, выпей, закуси, и тебе повеселей станет»; другой, тихо так шепчет: «Сейчас самое время кое-что вспомнить, давай, друг, погрузись в себя, поройся в запасниках памяти — точно, что-то найдешь полезное». Пить-закусывать не пошел, зато погрузился… куда?.. в себя, конечно, в «запасники», так сказать.

Иногда, оглядываясь назад, кажется, что моё детство было не таким уж безоблачным, как хочется, как рассказываю близким. Чем дальше уходит время начала жизни, тем ярче всплывают ощущения холода, пронизывающего каждый день. Это страх получить двойку в школе, получить перелом позвоночника на тренировке, страх смерти родителей, после чего сироты попадают в детский дом — об этом мрачном заведении рассказывали такие ужасные вещи, после которых тюрьма покажется курортом. Страх сковывал меня с ног до головы, холодными цепями — не всегда, но гораздо чаще, чем хотелось.

Вот почему я хотел освободиться от противного чувства, накатывающего на меня, — будто стою босиком на снегу, а мороз сковывает мое тщедушное голое тело, по которому хлещет колючий ветер, вот почему мечтал о душевном комфорте, в тепле и уюте.

Может поэтому мальчишки сбивались в стаи, которые взрослые называли презрительно «бандами», хоть ничего криминального мы не делали и даже не помышляли. Видимо, нам требовалось чувство спины друга.

Вот и потянуло меня в чертоги детства, в места, где «чувство спины друга» достигало наиболее приятных значений. Словно за руку привел меня невидимый путеводитель в гущу лесной чащобы, где с времен войны сохранились оборонительные сооружения. К войне готовились очень серьезно. Окопы, ДОТы, даже спустя десятилетия, внушали ощущение солидной несокрушимости. Среди сооружений оборонительного комплекса мы подобрали для своих военных утех самое глубокое и обширное. На глубине трех метров, под железобетонным покрытием мы обнаружили целый подземный замок. Стальная ударопрочная дверь, как ни странно, после очистки от мусора, открылась довольно просто и почти без скрипа. За дверью луч фонарика высветил горы мусора и цепочку комнат, уходящих во тьму. В результате ударного труда, нам удалось очистить от мусора только две самые близкие к выходу. Их-то мы и стали использовать для военных игр.

Впрочем, дальние комнаты, заваленные мусором, нет-нет, да звали к себе, рисуя в нашем воображении штабеля ящиков с боеприпасами, аккуратные пирамиды автоматов и даже пушки, упирающиеся стволами в щели метровой глубины, закрытые бронированными дверцами — это чтобы откинуть заслонку и сразу открыть огонь по окружающему наших героев противнику. На стенах очищенных от мусора комнат нам удалось прочитать надписи: «Проверено. Мин нет!» Как ни высматривали такие же надписи в соседних комнатах, не обнаружили. Это сильно настораживало. Много раз пытались и там убрать мусор — интересно же, что там? Но каждый раз среди нас находился мудрый товарищ, который глубокомысленно изрекал: «Опасно! Это вам не за мороженым в ларек бегать — это отголоски войны. Там могут быть мины — а это уже не шутки!» И мы благоразумно останавливались.

В нашей военной команде был самый маленький мальчик по имени Сёма. Он больше всех старался подбить нас на продолжение «поисковых работ». Ему зачем-то нужно было во что бы то ни стало найти автомат с патронами и спрятать «на случай начала боевых действий». Однажды мы пришли после уроков в наш ДОТ и обнаружили перед входом кучу мусора, а внутри Сёмку, который, обливаясь потом, с громким кряхтением, вовсю ковырял слежавшийся мусор в соседней комнате, третьей по счету. Наш командир, самый старший из нас, по имени Юрий, накричал на малого, надавал подзатыльников, да еще запретил появляться на глаза в течение месяца. Сёмка обиделся до слез, убежал, выкрикивая угрозы, мы же, помолчав для солидности, приступили к разработке военной операции по нападению на вражеский контингент соседней школы, что за горкой, на берегу реки устроили себе подобный штаб, чуть меньших размеров.

Не прошло и трех недель, как в мою дверь постучал Сёмка и сообщил, что сегодня ночью они переезжают в другой город.

— Ну что поделать, — произнес я с трагизмом в голосе, — счастливого пути!

— Ты мне друг или кто? — вскричал самый маленький боец нашего военного отряда.

— Ну, друг, и что? — спросил я, чувствуя неладное. Его настырность иногда удивляла.

— Я тебе подарю кляссер с марками, теми, которые тебе понравились. Ну, африканские, американские — помнишь?

— И что я должен сделать? — всё более настораживаясь, спросил я.

— А еще, еще в придачу, — подпрыгивал Сёмка от возбуждения, — подарю тебе старинную лупу, позолоченную.

— Я что, должен кого-нибудь убить за это? — криво усмехнулся я.

— Да нет, только пусти меня в ДОТ. Мне осталось метра два прокопать до стены. Там точно, в нише автоматы есть! Ну и ты себе парочку ППШ возьмешь, да еще патронов ящик! Пойми, сегодня ночью я уезжаю, все равно никто не узнает.

Он протянул мне толстый кляссер с марками, полистал перед моим носом для большей убедительности, достал из кармана позолоченную лупу и вложил в кармашек снаружи обложки. …И я сдался! Метнулся в свою комнату, закрыл марки в ящике стола, взял ключ от навесного замка двери ДОТа, и мы побежали в лес.

Сёмка сразу нырнул в третью комнату и сходу принялся долбить лопатой по спрессованной куче. Я включил свет, сел за штабной стол, развернул карту местности и принялся водить по маршруту наступления курвиметром. Мне Юра приказал просчитать по минутам время наступления. Увлекся, конечно, в моей голове прокручивался ход военных действий, блокнот покрылся метрами дистанций, расчетами скорости выдвижения и прочих серьезных офицерских дел.

…Вдруг в соседней комнате раздался хлопок взрыва, блеснуло пламя красного огня, дохнуло противным серным дымом. Я пытался крикнуть «Сёмка, ты живой?!», но горло сдавил спазм, и оттуда вырвался лишь хрип. От едкого дыма, от напавшего смертельного страха, как безумный, выскочил наружу и побежал домой.

Всю ночь не спал. Возбужденное воображение высвечивало картинки, одну ужасней другой — там всё было в крови и дыму. Я себя чувствовал предателем, убийцей, трусом. Чуть рассвело, побежал в лес, забрался в чащу, с грохочущим сердцем, на подгибающихся ногах, спустился по ступеням в ДОТ, открыл тяжелую дверь, включил свет — и ничего «такого» не обнаружил. На штабном столе покоились навесной замок с ключом, развернутая карта, на ней лежал курвиметр, блокнот с карандашом. Заглянул в третью комнату, посветил фонариком — ни Сёмки, ни его лопаты, ни следов ночного преступления — ничего! Неужели малого так разнесло взрывом на куски, неужели в пламени взрыва сгорел так качественно, что и пепла не осталось? На душе поселилась смертная тоска. Рассказать о происшествии бойцам? Идти на допрос в милицию? Идти с повинной к родителям убиенного малого? Что делать? Вдруг на пике отчаяния прошелестела фраза из телевизионного детектива: «Нет тела — нет дела!» И я трусливо ушел в себя.

Да, в том бою с вооруженными силами соседней школы, благодаря моим «офицерским» вычислениям, мы выиграли — в час «Ч» обошли противника с тыла и раньше на десять минут атаковали молниеносным ударом. Между прочим, я сказал, что перед отъездом в другой город ко мне заглядывал Сёмка, попрощался, да и уехал себе. Никого это сообщение не тронуло — малого недолюбливали, он как-то больше всех раздражал.

Был, правда, еще один эмоциональный всплеск. Писал как-то сочинение ко Дню победы. Включил магнитофон с записями Высоцкого, прослушал военные песни, вроде: «А в ответ — тишина, просто он не вернулся из боя», потом следом прозвучала песня о странном человеке, который всю жизнь выходил из дома через окно. Там были такие слова: «Я вышел в дверь, я вышел в дверь — и после этого в себе я не уверен!..» Так, обе эти фразы сплелись воедино, и я почувствовал себя одновременно тоскующим по тому, кто «не вернулся из боя» и неуверенным в себе. Наверное, с полгода я как бы со стороны наблюдал за собой, но ничего «такого», необычного не заметил. Наоборот, стал гораздо лучше учиться, в военных играх стал заместителем командира Юры, по сути, начальником штаба, за что от него получил похвалу и доверие на всю оставшуюся жизнь.

Со временем таинственное происшествие стало забываться, лишь иногда, нет-нет, да кольнёт сердце тоской, но с каждым месяцем, с каждым годом, всё реже и реже.

— Ну и что? К чему всё это?

— Еще не вечер. Скоро поймешь. А сейчас собирайся на выход.

Место, где теряют душу

Он предпринял «Путешествие на Восток»

и не вернулся.

Произошла с ним некая псевдо«метанойя»,

душу русскую он утратил.

В. Пригодич

«Время стоянки пять минут» — пропищало со стороны вокзала. Вышел из вагона, вдохнул свежий воздух с горьковатым привкусом торфа. На платформе ко мне подошел молодой человек субтильного телосложения. С поклоном поприветствовал, подхватил сумку и понес к лестнице. Здесь, на юге, держалась теплая погода, на клумбе весело подмигивали цветы. В автомобиле молчаливый юноша доставил меня до усадьбы, спрятанной в лесной глуши. Вход меня впечатлил — ворота Расёмон, в классическом, так сказать, виде: ярко красные, с летящими крыльями, резными столбами, в золотых иероглифах. У ворот стояла гейша в праздничном кимоно, кланялась в пояс и улыбалась белым личиком... А может, и не улыбалась вовсе — пойди, пойми, что на том нежном личике с узкими щелочками глаз.

— Добро пожаловать, дорогой гость моего хозяина! — произнесла японка на чистом русском языке. — Мой хозяин ждет вас в саду под сакурой. — Показала крошечной ручкой направление движения.

Пока я не прошел сквозь ворота Расёмон, водитель стоял у открытой двери автомобиля, и тоже в глубоком поклоне непрестанно следил за мной, не спуская с меня глаз. На скамейке под японской вишней неподвижно сидел человек в белом европейском костюме, глядя на золотых рыбок, плавающих в крошечном пруду, обложенном камнями. С горки, по плоским камням стекала струйка воды. Приняв правила игры, я также присел на лавочку и уставился на воду. Медленно оглянулся, рассмотрел экзотическую растительность, навалы камней, вычурные деревья, вслушался в задумчивое птичье щебетание. Неслышно подошла гейша, держа в кукольных ручках поднос с чашечкой, я пригубил, ощутив на языке знакомый вкус японской рисовой водки саке.

Наконец ожил хозяин, встал, обнял меня и сказал вместо приветствия:

— Ожидал тебя, друг. Но не только, чтобы с тобой выпить-закусить, а чтобы вместе съездить в город. Кто знает, может, если понравится, я тебе его подарю.

— Вообще-то я за деньгами приехал, — сказал я раздраженно. — Мы же договорились!

— Этот вопрос, считай, решен. На днях привезут всю сумму наличными. Отдашь, когда сможешь, то есть ровно через месяц.

— Спасибо! — выдохнул я облегченно. — Прости, Семен!

— Сем-сан, пожалуйста. Вот почему я хочу, чтобы ты хоть немного отдохнул и впитал в себя этот покой. — Он развел руками. — А то вы там, в городах совсем о душе не заботитесь. А она покоя хочет!

— Это да! — согласился я, со стыдом почувствовав себя суетливым торгашом семечек на колхозном рынке.

— Ну ладно, Платон, давай съездим на полчасика в город, а как вернемся, продолжим.

В автомобиле продолжилось молчание, только тихая музыка с журчащими переливами, да тихим птичьим лепетом продолжила расслабляющее воздействие. И это мне нравилось.

Город оказался весьма уютным, зеленым, изнеженным. Здешние южные люди отличались ленивым спокойствием. Они даже ходили как-то по-особому плавно, не размахивая руками, и говорили, как пели, растягивая слова. Едва качнув рукой, Семен остановил автомобиль, опустил стекло и жестом руки подозвал парня, лет двадцати. Тот нехотя оторвался от друзей и вразвалку подошел к нашему автомобилю.

— Передай своим, — полушепотом произнес Семен. — Даю время до двадцати двух уехать из города на расстояние не менее трехсот километров. Кто не выполнит мое указание, с полуночи будет подвергнут уничтожению. Всё, иди!

— Да кто ты такой, дядя! — лениво протянул местный бандит.

— Хозяин этого города, — произнес Семен, поднимая стекло.

Повторил почти незаметный жест рукой, автомобиль тронулся.

— Нравится тебе город? — спросил Семен. — На мой вкус, весьма симпатичный. Конечно, кое-что нужно еще подработать, но уже сейчас тут можно и работать, и отдыхать. — Он сверкнул глазами и спросил, как продавец в магазине джинсов: — Ну, что, берешь?

— Думаю, преждевременно, — сказал я ошеломленно. — Да и ты здесь еще не хозяин. По-моему, ты еще не избавился от прежних. Думаешь, они вот так запросто покинут хлебное место?

— Не сомневаюсь. — Он показал на ворота Расёмон. — А теперь предлагаю на время забыть о делах и предаться созерцанию красоты.

Прежде чем войти внутрь, мы переобулись в деревянные шлепанцы. Внутреннее убранство также выполнено в японском стиле: бумажные перегородки, маты-татами, низкий столик с вазочками и бутылочками, цветы в больших вазах. Звучала тихая музыка, похожая на шелест травы с журчанием воды и пением птиц. Гейша по имени Эрико усадила меня на татами, протянула чашечку саке, подвинула ко мне вазочки с лапшой, овощами, рыбой. Семен откинулся на подушки, хлебнул саке и зажмурил глаза.

— Ты даже не пытался узнать, что со мной произошло? — спросил он тихо.

— Что ты имеешь ввиду?

— Куда я делся после взрыва в третьей комнате ДОТа.

Вот почему всю дорогу сюда я вспоминал наши военные игры! Ничего себе! Маленький, но амбициозный Сёмка превратился в этого самурая Сем-сан, который присваивает и дарит целые города. Ну и что мне сейчас отвечать, если я все эти годы пытался забыть ту скверную историю.

— Задумался, — едва слышно произнес хозяин. — Значит, «малому» удалось заставить уважать себя? Хотя бы тебя, Платон.

— Так ты всё подстроил?

— Конечно. Сейчас мне стыдно в этом признаться, но тогда я очень сильно на вас обижался, особенно на тебя. Мне казалось, ты самый добрый и совестливый мальчик. Я считал тебя своим другом. Единственным другом. …А ты струсил, сбежал.

— Прости, именно так — струсил и сбежал, — кивнул я. — Но тебе не кажется, что ты поступил жестоко? Ведь мы были детьми. А для детей первое столкновение со смертью — это шок на всю жизнь. Особенно, если ребенок чувствует свою вину и причастность к беде.

— Да, возможно, это и была жестокость. Только посмотри на нас с тобой — мы уже способны выживать в этом жестоком мире. Значит, всё не зря! И да, прошу прощение за свой поступок!

— И ты меня прости! — Я даже привстал на своем татами, чувствуя важность момента.

— Только вот, что я должен тебе сказать… — Сем-сан задумчиво помолчал. — И деньги, и города, да и сама жизнь — всё это пустое. Ты читал кодекс самурая?

— Читал, — сказал я, криво усмехнувшись. — Я бы назвал эту книжицу «кодекс самоубийцы».

— Значит, ничего ты не понял. Именно смерть делает жизнь насыщенной и осмысленной. Готовность к смерти совершенствует человека. Красиво умереть — это великое счастье. Давай поступим следующим образом: ты прими ванну с травами, Эрико сделает тебе дивный массаж, уложит спать. Если будет желание, она же окажет услуги интимного свойства.

— Спасибо, не надо.

— Как хочешь. Давай, отдыхай, приходи в себя, вкуси покой.

Дурман

Я бежал по краюнирваны

песня ELMAN Нирвана

Ванна с волшебными травами, массаж гейши с не менее волшебным кремом — погрузили меня в то состояние, которое определяется словом «нирвана». Теплые струи подхватили мое полужидкое тело, и понесли разум в сияющие облака тающего отражения.

Во время очередного кризиса потерял почти все деньги. Мне понадобился крупный заём, чтобы поправить дела моей фирмы. Банки в такой услуге мне отказали — они сами падали один за другим, поэтому я решил обратиться к партнерам. Перебрал в памяти одного за другим, обратился к одному, другому, но неожиданно получил вежливый отказ. Ничего не оставалось, как попросить помощи у Семена по прозвищу Сем-сан.

Некогда он был обыкновенным бандитом, его уважали, не боялись, но остерегались, во всяком случае, конфликтовать. Семен ездил на солидных иномарках, одевался в черные дорогие костюмы, поверх джемпера под пиджаком носил толстую золотую цепь, обувь и парфюм предпочитал немецкие, разговаривал негромко и основательно, улыбался сдержанно, всегда был вежливо-ироничным — словом, производил приятное впечатление. Мы с ним, как говорится, раскланивались при встрече, с обязательной шуткой: «Саид, ты зачем убил моих людей?» — «Стреляли…» Внешне он походил на восточного мужчину — смуглая кожа, черные глаза и волосы — и еще что-то неуловимое, вроде утонченной свирепости или артистической томной сентиментальности. В дела друг друга мы не вникали, и не раз сидели в ресторане за соседними столиками, раза два или три обменивались ударами из-за женщины, но так, скорей для поддержания традиции, чем злобы ради — словом, наши отношения можно назвать вполне добрососедскими.

…Таким он был прежде, пока не занялся созданием сети японских ресторанов. К порученных делам он всегда относился основательно, поэтому, пока подчиненные готовили помещения поближе к центру города, пока бухгалтер оформлял кредиты и прочие документы, Семен отправился в Японию на стажировку.

Оттуда он вернулся, не то чтобы другим человеком, но иным — точно. Нельзя сказать, чтобы он очаровался философией буддистской нирваны, или природными изысками синтоизма, но для себя решил он так: возьмем внешнюю японскую оболочку, основу же духовную оставим нашу, православно-атеистическую. Самое главное, что понял Семен, чем проникся и стал уважать — приоритет духовности над телесностью, но советский агрессивный атеизм он отверг решительно и бесповоротно.

— Этот мальчик твой? — спросил Сем-сан, указывая пальцем на вошедшего.

— Ага, уже с месяц как, — кивнул я, чувствуя, как холодная гадюка заползает в мою гудящую грудь. Взглянул на «мальчика» и проскрипел: — Ты как здесь?

— Проследил за вами, — нагло улыбаясь, сказал он. — Решил помочь, так, на всякий случай.

Этот юноша из приличной семьи устроился к нам на фирму, когда у нас всё было в порядке. Закончил институт, поискал вакансию, но никто из нанимателей сотруднику без опыта работы предлагать приличную должность не спешил. За него попросил старый друг, его отец. Я со скрипом согласился. Поначалу парень производил впечатление скромного «ботаника», согласился работать за малые деньги, обещал учиться и учиться, как завещал… кто-то из их компании. Удачно провел небольшую одноразовую сделку, потом чуть крупнее — с тех пор его и понесло. Стал разговаривать с коллегами со снисходительной улыбкой, вроде бы вежливо, но с явным превосходством. Меня остерегался, иногда лебезил, но с тех пор, как нас ограбили, пытался произвести впечатление единственного работника, способного вывести фирму из кризиса. Сыпал идеями, одна другой безумней, быстро мне надоел, я пригрозил, если он не угомонится, уволю без выходного пособия. На время затих, видимо, затаил обиду, решив для себя выждать момент и показать себя во всей красе. И вот он здесь…

Видимо, чтобы произвести совсем уж сокрушительное впечатление, юноша выхватил огромный травматический пистолет Гранд Пауэр, который он с премии заказал в оружейном интернет-магазине. Сем-сан даже бровью не повел, только вздохнул.

— Я тебя предупреждал, что это место особого уединения? — сказал Сем-сан, глядя на меня исподлобья. — Я просил, чтобы никто кроме тебя не узнал о нем?

— Да, конечно, — кивнул я сокрушенно, предчувствуя беду.

— Тогда ничему не удивляйся, — произнес он шепотом, повернулся к Эрико и чуть заметно кивнул.

Дальше всё произошло буквально за две-три секунды. Гейша из складок кимоно выхватила короткий меч, сверкнуло на солнце лезвие — кисть руки, сжимавшая рукоятку пистолета, упала на мелкую щебенку. Еще мгновение — и вот уже ни руки, ни самого хозяина конечности, ни малейшей капли крови нет, лишь Эрико с неизменной очаровательной улыбкой на белом личике поклонилась хозяину и мелкими шажками удалилась в сторону ярко-красных ворот. В полной тишине щебетали птички, да журчал по плоским камням ручей прозрачной воды.

— Ну что ж, если инцидент исчерпан, — невозмутимо полушепотом произнес Сем-сан, — давай вернемся к нашим делам. Тебе деньги выдать наличными или перечислить на счет?

— Гм-гм, лучше, конечно, кэш, — просипел я, с трудом прокашлявшись. — А что я скажу отцу незадачливого супермена?

— А был ли мальчик? — философски изрек хозяин. — Не удивлюсь, если окажется, что он дома пьет чай с отцом и мачехой, живой и невредимый.

Трясущимися пальцами я набрал номер телефона старого друга. Он сразу ответил и спокойно поинтересовался, не натворил ли чего сынок, а то выглядит он испуганным и тихим. Я попросил передать трубку сыну, тот выхватил ее из рук отца и только сказал:

— Вы в порядке?

— А ты?

— Да, всё нормально.

— Ты держишь трубку телефона какой рукой?

— Правой, конечно! А что такое?

— Ничего… — сказал я и отключился, поднял глаза на хозяина. — И как у тебя всё так получается?

— Помнишь, моё кредо: приоритет духа над плотью.

— Научишь?

— Найди свой путь. Бог тебе поможет.

— Можно задать последний вопрос? — спросил я, заметив у ворот Расёмона миловидную гейшу. — Тебе удалось разобраться с теми ребятами, которые держали город в своих руках?

— Конечно, — полушепотом ответил Сен-сан. — Те, кто поумней, выехали в соседнюю область. А с самонадеянными глупцами разобралась Эрико. И даже тела утилизировала. Такая вот милая барышня. Надумаешь, только скажи «да» — и получишь город в подарок.

Раздался нарастающий треск вертолета, а вот и сама винтокрылая машина с блестящим пузырем кабины, дверь отъехала, пилот пригласил меня занять место рядом.

— А как же мой кэш? — тупо напомнил я о цели визита.

— В сейфе, в твоем кабинете. Счастливого пути! — Отвернулся, полюбовался игрой золотых рыбок в пруду и зашагал в сторону дома.

Увы, я не сумел вернуть деньги в срок, подвели партнеры. На следующее утро, следующее за днем возврата долга, ко мне домой пришла гейша Эрико. Одета на этот раз она была не в кимоно, а в деловой шелковый костюм.

— Сем-сан выражает своё искреннее сожаление, — пропела девушка приятным голоском.

Достала из сумочки катану Танто, выхватила из ножен, сверкнуло лезвие — и моя голова покатилась по полу. У меня перед глазами завертелись гейша с мечом в тонких руках, аккуратно заправленная постель, рисунок ковра, стол с компьютером, люстра, окно… Наконец, круговращение остановилось, сознание затуманилось, и я успокоился.

Из состояния нирваны меня вырвал звонок телефона. По мелодии узнал, что прорвался ко мне командир из моего военизированного детства — Юра. Он пропал невесть куда года полтора тому, на звонки не отвечал, а тут сам объявился. После «вещего сна» с гейшей-убийцей, самураем-самоубийцей, нахлынувшей тоской, обрадовался ему, как никогда.

— Платон, зря ты к Сёмке обратился — мутный он, как лужа с помойки.

— Ты же пропал, а у меня беда… — пытался оправдаться я.

— Я же обещал, что выручу тебя. Друг я тебе или кто!

— Друг, конечно, но ты не отвечал на звонки. Никто о тебе ничего не знает. Что мне оставалось?

— А я даже из-за океана наблюдал за тобой. Всё про тебя знаю. Тебе угрожали?

— Конечно! Обещали прикончить, если деньги не принесу.

— А после первой угрозы другие были?

— Вроде нет… — признался я, покопавшись в памяти. — Только совесть покоя не давала.

— Ну это, как говорится, лирика. А наезды отбил мой помощник, так что будь спокоен. А я, Платон, вернулся домой и решил продолжить наш бизнес. На более высоком уровне. Деньги есть, помаши Сёмке ручкой и возвращайся поскорей.

— А если он будет против?

— Кто? Малой, что ли! Да я ему как тогда, подзатыльник отвешу, он и заревет — потому что малой он и в Японии малой.

Не успел отключить телефон, в мою комнату вошел Сем-сан, как всегда, полушепотом произнес:

— Ладно, Платон, уезжай, если хочешь. Не скрою, мне жаль потерять такого друга… второй раз. Но если одумаешься, мои предложения всегда будут в силе. Автомобиль с шофером у ворот. Позавтракаешь в пути. Как раз успеешь на утренний экспресс, билет на твоё имя заказан. Прощай. …И прости, еще раз…

В салоне лимузина, окутанный ароматом кофе, ванилью булочек и журчащей музыкой, я завтракал и думал, почему сразу двоим олигархам понадобился именно сейчас, именно я, такой слабый, трусливый и ленивый бизнесмен. Как сказал бы великий и ужасный Винни Пух: «Это ж-ж-ж неспроста!»

Впрочем, стоит ли удивляться тому, что моя непутевая жизнь стала понемногу исправляться — каждый день, а иногда и каждый час, я прошу Спасителя моего вести меня по жизни за ручку, как отец малое дитя. Главное — это признать себя дитём и просить.

Устроившись в купе в комфортном одиночестве, прилег на диван. Полистал планшет, нашел книгу Дневник офицера — я её всегда читаю при любом удобном случае. Тут и затрезвонил мой телефон.

— Платон, у тебя с собой костюм приличный есть? — излишне суетливо спросил командир Юра.

— Конечно, как положено в портпледе, костюм-тройка с чистой рубашкой.

— Тогда перед выходом из вагона оденься поприличней — у нас с тобой встреча с куратором. Я тебя встречу.

— По какому поводу, если не секрет?

— Он требует доложить всё, что ты знаешь о своей первой любови — Инессе Флорес. Пока едешь, вспомни все подробности. Кажется, у нее очень серьезные проблемы.

Настоящая книга

Листая старую тетрадь

Расстрелянного генерала

Игорь Тальков

Однажды ночью со мной случилось нечто фантастическое. Меня подхватил поток теплого ветра и бережно понес в неведомую светлую даль. С каждым ударом сердца, с каждым наплывающим и улетающим мгновением, во мне росло абсолютное доверие к теплому ветру, к той сверкающей дали, о которой ничего не знал, но даже приближение к волшебному свету приносило непередаваемое блаженство.

Однажды ночью я проживал момент счастья, источник которого лежал передо мной — и это была книга. Только вчера я перевернул последнюю страницу, но ощутив тягучее чувство потери, сегодня при первой же возможности вновь открыл первую страницу и погрузился в пространство, пронзающее всего меня лучами живого интереса.

Между вчерашней потерей и сегодняшним приобретением произошло еще одно событие, которое послужило причиной бессонной ночи — а когда еще можно предаться серьезным размышлением, если не в ночной тиши. Вот она до сих пор стоит рядом и смотрит своими серо-голубыми глазами прямо в глубину моего сердца. Ничего такого сверхъестественного в ней не наблюдалось, кроме разве внимательного взгляда и скромного поведения. Саша представил мне девочку, назвав Ириной, велел ей присесть на диван, пока мы закончим разговор. В ту минуту я как раз протягивал Саше книгу, умоляя позволить прочитать еще раз. Ира взглянула на обложку книги и произнесла слова, которые прозвучали затяжным громом на чистом небе:

— Как я тебя понимаю! Я тоже читала ее трижды, пока в голове что-то прояснилось. Это книга-загадка, не так ли?

— Ладно, читай сколько нужно, — милостиво согласился Саша, метнув на девочку взгляд, полный симпатии. — Пока вы будете обмениваться впечатлениями, пожалуй, сгоняю на кухню, поставлю кофейник.

— С тобой Саша тоже поделился своим открытием? — спросила Ира, отчего-то смутившись.

— Ты имеешь ввиду свержение с пьедестала классиков? …А на их место поставил всего-то десяток настоящих книг? Да, сначала я ему не поверил, но стоило почитать две, три из его тайного списка, как я совершенно согласился. Более того, именно из того секретного списка вот эта книга, которая меня просто поразила, перевернула, можно сказать.

— А ты пробовал что-либо узнавать о ней у книжников? Даже не пытайся, ничего не знают. Да и тираж ее мизерный…

— Я только закончил читать, и вот пришел продлить срок возврата. Саша очень серьезно относится к таким вещам. Как-то он потерял одну уникальную книгу — дал почитать, а книгу не вернули.

— Ну что же, его можно понять, — прошептала девочка. — Книги, по-моему, самое интересное, что есть в нашей жизни. Они не предадут…

В тот миг меня словно окатила волна уютной жалости к этой одинокой девочке. Ее одноклассницы, соседки по двору, родичи, наверное, не отличались дружеским отношением к непонятной девочке, живущей не так как они, а совсем в другом измерении.

— Знаешь, Ира, — сказал я в порыве, — давай поговорим о книге подробнее. Мне только нужно еще раз ее прожить. Первое прочтение только подняло волну острого интереса и множество вопросов.

— Давай, — неожиданно быстро согласилась девочка. — Только, мне кажется, и второе и третье прочтение вряд ли что-то прояснит. Такие книги читают не умом, а душой, а у нас эта сущность пока слабо развита.

— Тем более, нужно читать, чтобы развивать душу. А как еще?.. — Пожал я плечами.

С подносом в руках вернулся в комнату Саша. Он был необычайно серьезен. Мне даже показалось, что он ревнует, может Ира для него не только кузина, но тайная любовь. Девочка тоже как-то внезапно смутилась, и пальцы ее, взявшие чашку с кофе с подноса, подрагивали.

— Эй, вы чего? — улыбнулся Саша, протягивая каждому тарелку с печеньями. — Читайте мои тайные книги на здоровье! Для чего же я сделал открытие? И обсуждайте, и встречайтесь, если нужно, можете здесь, а можете в книжном кафе. Кто знает, может и мне поможете разгадать тайну моих тайных книг. Я ведь тоже только в начале пути.

— Прошу, Александр, — сказал я торжественно, — поделись, как тебе удалось разыскать эти книги в огромном количестве макулатуры?

— Отец зародил во мне сомнение в качестве тех книг, которые навязывают в школе. Потом как-то случайно на книжном развале у пьяницы за бесценок купил первую книгу, потом в букинистическом — вторую, отец привез из-за границы третью — и так далее. Было бы желание, а Бог даст всё что нужно.

— Ты не против, если мы с Ирой подружимся? — спросил я на кухне, куда мы перенесли опустошенный поднос.

— Наоборот — только за! — воскликнул Саша. — Ира хорошая девочка, воспитанная, аккуратная, добрая, но, как это часто бывает, одинока. А я буду только рад вашему общению, сам-то я занят настолько, что порой и минуты на досуг не бывает. Ты, вроде, посвободней. Нет у тебя двух спортивных секций, нет такого отца, который заваливает своими делами, нет обязанностей по дому, приготовления пищи. Так что — вперед! А Ира, на самом деле, хороший человек. Пройдет еще лет десять, и таких перестанут выпускать — фабрику закроют.

Из гостеприимного дома Саши мы уходили вдвоем. Ира доверчиво взяла меня под руку, подладилась к моему широкому шагу и приступила к своему рассказу:

— Я ведь читала с раннего детства, много книг перечитала. Но, вдруг однажды под Новый год подводила итоги — в нашей семье такая традиция. Перебрала в памяти прочитанные книги и вдруг поняла — ничего они мне не сказали. В душе пусто, в голове туман, а духовный голод только вырос и требует своего — смысла жизни. В тот новогодний праздник отец Саши пригласил нас в гости. Вообще-то он у него очень занятый человек, и обычные праздники воспринимает как помеху делу. Вот тогда-то, за праздничным столом, наши родители выпили, стали танцевать, смеяться, обсуждать свои взрослые дела, а мы с Сашей сбежали в его комнату. Там-то он и познакомил меня со своим открытием и с тайными книгами. Это было так интересно! Ты знаешь, как он умеет подать идеи — это как фокус, как дегустация шикарного блюда!.. Словом, ушла от них с книгой подмышкой. Проглотила за три дня! В душе осталось такое чувство… ну как на рассвете после бессонной ночи. Встает солнце, по земле разливается свет, небо светлеет, просыпаются птицы — и ты понимаешь, что впереди целая жизнь, полная чудес. Понимаешь?

— Да, конечно, — кивал я, понимая, что встретил родственную душу. Ира чувствовала, как я, думала о моем сокровенном, только выразить это словами у нее получалось гораздо лучше.

Когда мы остановились у двери подъезда дома, где жила девочка, мы оба почувствовали досаду.

— Как перечитаешь книгу, — прошептала Ира, — позвони, пожалуйста. Очень интересно, что ты скажешь.

— Обязательно! — выдохнул я.

— Сегодня мне было хорошо, — призналась она смущенно. — Спасибо тебе! До свиданья! — бросила она и скрылась за дверью.

Сколько нам было тогда — по десять, одиннадцать лет… Да, конечно, мы были «молодыми да ранними», еще в детском садике научились весьма бегло читать и писать. Правда, писали мы печатными буквами, поэтому школьные уроки каллиграфии стали для нас пыткой. Но как бы там ни было, к десяти годам мы стали начитанными детьми, а чтение книг для нас было едва ли ни главным занятием. Нет, конечно, увлекали нас и спорт, рыбалка, военные игры, кино, театр, путешествия — да мало ли что. Только книги все равно занимали первое место, может, потому что тексты впитывали отражения всех других увлечений, и даже вдохновляли на новые детские подвиги. По мере взросления нас всё меньше увлекали детские книги, а на так называемые взрослые, мы набрасывались, испытывая поистине духовный голод — нас не вполне устраивали те цели, за которые нам предлагали трудиться в поте лица, или даже умереть — слишком много народу загубили зря, слишком много людей ушли в небытие, так и не получив желаемое: свободу, равенство, братство. Да и со счастьем всё было не так просто, а если честно, то и вовсе никак — зато уж страх плодился и размножался в наших душах, растекаясь по поверхности страны, забираясь в каждую щель, низину, вершину.

Так чем же нас так заинтересовала та книга, и о чем она? То был Дневник белого офицера, служившего как в царской армии, так и в красной. Его убеждения, вера в Бога, ясный ум и, наверное, военное дворянское мужество — сделали его жизненный путь прямым, как стрела. Конечно, автора не обошли боли, страдания и ложь, но таинственная внутренняя сила позволяла сохранять уверенность и покой — это подкупало, это заставляло уважать каждое слово его книги. О, чего там только не было — цитаты из Библии, разбор военных сражений, любовь к женщине, поиски сокровищ, путешествия по всему миру, богословские споры с католиками и буддистами, молитва о спасении Святой Руси, даже технология изготовления офицерских сапог и психология приучения диких животных и атеистов…

Помнится, я с неделю каждый вечер и по ночам, как графоман, переписывал целые главы Дневника — и так увлекся, что законспектировал большую часть книги. Но только лишь закончив читать, перевернув последнюю страницу, я возвращался к началу и буквально впивался в текст.

Дитя Испании

Откуда

у хлопца

Испанская

грусть?

М. Светлов.

Гренада

Наши встречи с Ирой стали ежедневными, и Дневник офицера стал главной темой разговоров. Но Саша просил меня ввести девочку в мой круг общения, я и об этом не забывал. Конечно, наш двор не сравнить с её — у Иры площадка перед домом почти всегда пустовала, да и дом в два подъезда казался крошечным. А у нас — шесть домов составляли целую архитектурную композицию со скверами, бассейном, стадионом. Там имелись качели, карусели, столы для пинг-понга, сектор для прыжков в высоту и в длину, летний кинотеатр, роскошные дубы и липы для лазания по ветвям и тополя для стройности, клумбы с розами, палисады с кустами сирени, даже вход в бомбоубежище и лестница на крышу. Скучать в нашем дворе не приходилось, даже летом, когда многие разъезжались, всегда находилась компания для совместных игр.

Выполняя просьбу друга, я приглашал Иру к нам во двор, приучая к нашим приключениям. Странно, мальчишки приняли ее в свою компанию как-то уж очень быстро. Наверное, на них действовала красота Иры, ее ловкость, сила ног и рук, и даже бесстрашие — этому я и сам удивился: откуда у одинокой тихони из приличной семьи такие задатки дворового хулигана. Ира храбро стояла в воротах, бросаясь на самые лихие крученые удары в девятку и под ноги нападающего, ведущего мяч, сдирая до крови локти с коленками; как обезьяна лазала по деревьям и по крышам домов, бесстрашно спускалась в зловонное чрево бомбоубежища с крысами и трупами животных, забиралась на самую высокую рваную стену руин, оставшихся с войны. А однажды, услышала оскорбление в мой адрес, которое за спиной прошипел мой давнишний враг-завистник — и треснула его по скуле кулачком, да так качественно заехала, что тот неделю сидел дома с компрессом в пол-лица.

И это всё в девочке очень даже гармонично сочеталось с отличной учебой, бальными танцами и чтением серьезных книг. …И даже с именем — она по секрету поведала, что дед ее — из вывезенных в 1937-м испанских детей-сирот. Во время войны, в эвакуации в Ташкенте он повстречал такую же сиротку-испаночку, женился и родил её отца, который и дал нынешней Ирочке Цветковой испанское имя Инесса Флорес, что в переводе означает «святой цветок». Ну а со временем, когда ослабел интернационализм, а набрал силу национализм, она предпочла называться Ирой Цветковой.

Возможно, именно эта испанская составляющая её крови, и производила в ней такой мощный бурлёж. Разумеется, наши отношения вскоре переросли категорию дружескую и устремились к тому, что мальчишки называли «втюрился в девчонку» или «тили-тесто, жених и невеста». Мы стали чаще уединяться в парковых аллеях, читать стихи и томно вздыхать, глядя друг другу в глаза.

Разумеется, нашим любимым поэтом оказался Федерико Гарсиа Лорка, особенно «Сомнамбулический романс» (мы и сами были как сомнамбулы):

Любовь моя, цвет зеленый.

Зеленого ветра всплески.

Далекий парусник в море,

далекий конь в перелеске.

Ночами, по грудь в тумане,

она у перил сидела —

серебряный иней взгляда

и зелень волос и тела.

Любовь моя, цвет зеленый.

Лишь месяц цыганский выйдет,

весь мир с нее глаз не сводит —

и только она не видит.

А когда наши губы впервые соприкоснулись, она шепнула нечто таинственное:

— Осторожно, Платон, если это настоящее, ты уже с другой быть не сможешь — у нас это по женской линии родовое!

— Неужто, в роду колдуньи были?

— Вроде того… Что, испугался?

— Нет, конечно, но все-равно как-то стрёмно.